Septembre, c’est le seuil de l’automne, une saison propice aux lectures sur le canapé et aux films sous la couette. Une de mes saisons préférées, jalonnée d’incontournables culturels qui rejoignent les nouveautés de la rentrée littéraire et cinématographique.

Musique

Septembre a été marqué pour moi par la sortie de l’excellentissime « Silk Chiffon » du groupe MUNA, en duo avec Phoebe Bridgers. J’ai adoré le son, le clip et son hommage au film But I’m A Cheerleader ! que je venais en plus de voir à ce moment-là… La voix de Phoebe se marie si bien avec la mélodie, elle apporte à cette pop endiablée une touche de mélancolie adolescente qui caractérise aussi l’œuvre de MUNA je trouve ; c’est un peu le genre de chansons sur lesquelles on peut danser seul.e et ivre à la fin d’une soirée en pleurant, sans avoir réalisé qu’on était triste, avec une sorte de rage désespérée.

Septembre, c’est aussi le moment de ressortir les albums des chanteuses qui m’accompagnent toute l’année, mais tout particulièrement durant l’automne : Norah Jones, Joni Mitchell et Suzanne Vega. Leurs sonorités folk et jazz en font des compagnes parfaites pour l’air crispy du jour et la quiétude cosy de la soirée. Cette année, je me suis replongée dans l’album An evening of New York songs and stories de Suzanne Vega, qui est un album live sorti l’an dernier au début de l’automne 2020. A un moment où les concerts n’étaient plus qu’un souvenir lointain à cause de la pandémie, j’avais trouvé beaucoup de réconfort dans cette performance intimiste des chansons que j’adore depuis des années.

Livres

Pour varier les plaisirs, j’ai alterné poésie, roman et essai ce mois-ci ! J’ai repris un roman de Stephen King, soit le comfort book par excellence pour moi, pour me mettre dans le mood de la spooky season et j’ai décidé de m’attaquer à Mr Mercedes, dont j’avais entendu beaucoup de bien, mais qui m’a finalement peu séduite. Il réunit un peu le pire de l’écriture d’un polar et surtout, il surfe sur des tropes aussi sexistes que racistes qui m’ont beaucoup déçue ; j’en attendais plus de King, qui sait pourtant faire preuve de finesse dans ses écrits et qui est ouvertement de gauche. On sent ici qu’il s’agit d’un livre récent, écrit par un vieil homme blanc -alter ego du personnage principal, qui n’est plus forcément en prise avec l’évolution de la société et avec ce qui se dit ou pas.

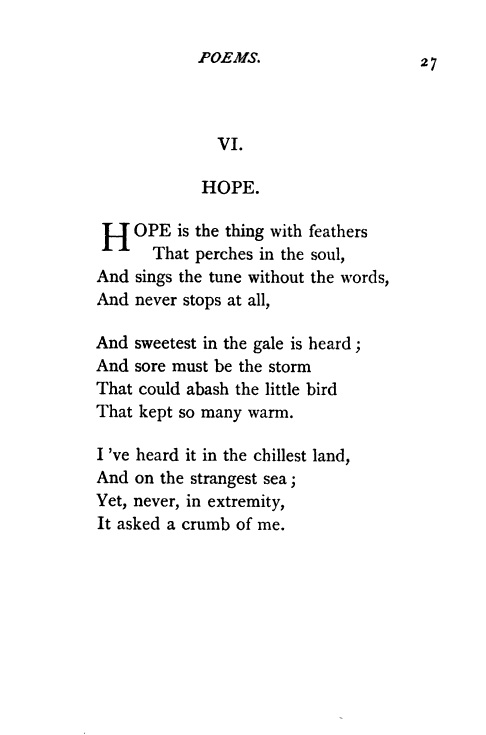

J’ai aussi flâné à travers les pages du recueil d’Emily Dickinson que j’avais acheté au printemps (édité par Helen McNell chez Everyman), et qui ont trouvé un second écho en moi à la naissance de l’automne. J’ai aimé sa mélancolie mais aussi son ironie grinçante parfois ; je bute et reviens sans cesse au poème “Hope”, qui reste mon préféré. Le fait de lire Dickinson en anglais reste un vrai challenge pour moi et invite à la relecture, le temps de s’approprier la langue et le sens des mots et de laisser la magie des poèmes opérer. J’ai hâte de pouvoir le lire encore et encore dans les prochaines années.

Enfin, je me suis attaquée à l’incontournable de la rentrée littéraire : l’essai sur l’amour de Mona Chollet. Je me suis refusée à prendre position avant de l’avoir terminé, bien que j’ai suivi de près et ai été très touchée par les débats que le livre a suscité avant et après sa sortie, notamment sur Twitter. Mona Chollet est une autrice que, sans mettre sur un piédestal, j’affectionne beaucoup ; ses écrits, sans être révolutionnaires, sont le parfait mélange de la vulgarisation, de l’anecdotique et de la pédagogie. Elle trouve toujours le ton et les bons mots pour attiser ma curiosité et créer cette impression d’intimité entre elle et moi, comme si nous discutions dans un café.

Quand j’ai découvert son œuvre avec Sorcières, il y a un an et demi, j’ai été chamboulée et j’ai eu l’impression de me tenir au seuil de tout un univers de pensée, de théories et de concepts que je connaissais finalement mal ; je n’avais pas lu beaucoup d’essais féministes, je ne suis pas passée par la case gender studies et ma connaissance du féminisme se résumait aux réseaux sociaux, à la fiction et à mon expérience quotidienne ; Sorcières a définitivement été une excellente porte d’entrée dans ce domaine et une étape décisive dans mon éducation. Un an et demi plus tard et beaucoup d’essais en plus sur mes étagères, notamment ceux d’Eva Illouz ou de Judith Duportail, Réinventer l’amour n’a évidemment pas produit le même choc chez moi que ma première rencontre avec Mona Chollet, car je connaissais finalement la plupart des théories qu’elle aborde et les autrices qu’elle cite. Mais c’est en fait là où réside tout l’intérêt du livre : c’est un excellent ouvrage de vulgarisation des concepts sociologiques, psychologiques et féministes qui sont utilisés pour analyser la réalité des couples hétérosexuels -la charge mentale, l’exploitation systémique, la dépendance affective, la socialisation genrée… En plus d’être une lecture extrêmement fluide et agréable, Réinventer l’amour permettra sûrement à de nombreuses femmes de se poser les bonnes questions et de porter un regard neuf sur leur vie amoureuse et la souffrance qu’elle peut engendrer. Il en poussera peut être d’autres, comme moi, vers la littérature féministe et militante. Réussir le tour de force dont nous avons toutes besoin un jour et qui consiste à lever pour la première fois le voile sur les structures oppressives de notre société patriarcale représente pour moi un succès honorable à part entière, indépendamment du fait qu’on aime ou pas cet essai.

Au delà de ça, j’ai trouvé les sujets abordés par le livre passionnants et importants, très loin du débat lesbienne/hétéra qui se joue sur Twitter et qui me laissait craindre un plaidoyer contre le lesbianisme ou un encensement de l’hétérosexualité ; le propos de Mona Chollet n’explore finalement que très peu la question du lesbianisme politique, sans nier son existence. On peut le déplorer, mais ça serait alors demander au livre d’être ce qu’il n’a pas vocation à être au départ ; et quand bien même ça serait le cas, il est aussi important d’avoir des ouvrages de vulgarisation de la pensée lesbienne, amplifiée par la voix d’une autrice qui bénéficie d’une grande visibilité. Il est important de visibiliser les lesbiennes et les théories dont elles ont nourri le féminisme, et c’est un sujet qui doit être abordé. Cependant, ce que je retiens de la polémique qu’a suscité le livre, c’est qu’elle est surtout révélatrice des dissensions qui existent entre femmes et au sein même de la communauté LGBTQ+, et de notre tendance à demander beaucoup et blâmer encore et toujours les femmes des manquements et des imperfections de leurs tentatives d’oeuvrer pour une société plus juste.

Séries

Les oeuvres les plus automnales pour moi sont probablement les séries que je bingewatch tous les ans religieusement au mois de septembre et d’octobre et que j’adore pour leur côté aussi pop que macabre : Scream Queens et The Chilling Adventures of Sabrina. Les deux représentent pour moi des ovnis dans le monde des séries ; pas vraiment réussies, pas vraiment ratées, fascinantes esthétiquement, elles n’ont grosso modo ni queue ni tête en termes d’intrigue mais sont savoureuses avec un grand chocolat chaud et un plaid en tartan quand il pleut dehors. Scream Queens est une série absolument hilarante, réalisée par Ryan Murphy, qui doit sa célébrité à son casting (Emma Roberts, Jamie Lee Curtis, Nick Jonas et Ariana Grande pour ne citer qu’elles et lui) et à son gang de Chanels. Elle a tristement été écourtée après la saison 2 (ce qui se comprend, car encore une fois : l’intrigue n’a aucun sens), mais la saison 1 offre de vrais moments cultes de télévision selon moi, tout en encapsulant le génie délirant de Murphy, à chemin entre le teen-movie satirique et l’horreur. C’est l’exact dosage entre l’absurde de Glee et l’hommage horrifique de American Horror Story ; elle se regarde jouer, repose sur des dialogues insensés et des personnages bigger than life, sans renoncer au gore et aux cris perçants qui lui valent son titre. Tel un pumpkin spice latte, la série se déguste avec délectation et au second degré quand l’air devient plus frais. C’est un peu la même chose pour Sabrina, qui ne tient vraiment pas la route narrativement et a le triste défaut de se prendre beaucoup plus au sérieux que Scream Queens ; mais son esthétique pulp reste inégalée dans le paysage audiovisuel actuel et c’est aussi une bonne illustration du calendrier des sorcières ainsi que du côté du mythe de Lillith. J’adore la déco de leur maison, les outfits de Sabrina (qui est franchement insupportable) et les références que la série glisse par-ci par-là au reste de la witchy culture (la saison 2 (ou la partie 3 ? Incompréhensible) s’ouvrait ainsi par exemple sur un voyage en Enfer ponctué de très bonnes allusions à The Wizard of Oz dans des décors somptueux).

Dans un registre moins gore, septembre c’est aussi LA saison pour reprendre Gilmore Girls et retourner passer quelques doux jours à Stars Hollow, qui est quand même la seule ville fictive qui organise un festival de l’automne… Les grandes tasses de café, les uniformes d’école privée, l’ambiance small town ; autant d’éléments très automnaux importants et réconfortants qui font autant de bien qu’un grand bain moussant. Gilmore Girls est elle aussi une série bourrée de bonnes références, avec la reading-list de Rory et la watchlist de Lorelai, toutes les deux très ambitieuses et pointues. Elles donnent d’excellentes pistes de lecture et de visionnage en plus de faire réfléchir aux dynamiques parents-enfants, aux privilèges de classe et à la figure maternelle, des débats qui vous occuperont tout l’hiver.

J’ai aussi commencé l’excellente adaptation de Scenes from a mariage de Bergman, portée par Jessica Chastain et Oscar Isaac. Je n’ai pas vu l’œuvre originale mais j’avais par contre assisté à une pièce de théâtre tirée de la série originale et j’avais absolument adoré. A travers son exploration des mécanismes d’un couple hétérosexuel, et notamment de la souffrance féminine, la série est incroyablement actuelle et se prête tout à fait aux questionnements de la rentrée et de 2021 autour des relations amoureuses. Ici, elle est revisitée avec beaucoup de grâce et de subtilité, les silences et les manquements entre les personnages étant plus parlants que les mots qu’ils échangent ; la mise en scène repose énormément sur le langage corporel, les regards fuyants et les malaises à l’écran, et offre une oeuvre dense, désillusionnée et non-caricaturale. C’est une série qui plaira aux amateurs.trices de fiction naturaliste, de désillusion de la classe moyenne aisée, des beaux intérieurs, des atmosphères tout en retenue ; je vous la conseille si vous aimez Big Little Lies, Modern Love ou l’atmosphère feutrée de The Haunting Of Hill House par exemple (oui, feutrée). Après avoir adoré en 2014 le très ténu A most violent year de J. C. Chandor et sa percutante sobriété, qui portait déjà à l’écran couple glamour d’Isaac et Chastain, j’ai été plus que ravie de les voir se retrouver dans d’autres circonstances et d’autres récits cette année et j’ai hâte de voir ce que la fin de la mini-série nous réserve.

Films

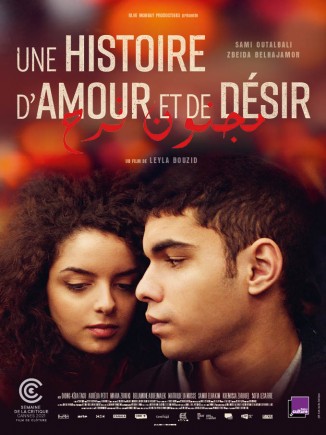

Je n’ai pas eu le temps de voir beaucoup de films au mois de septembre… Mais j’ai rattrapé le superbe long métrage français plein de douceur qu’est Une histoire d’amour et de désir, réalisé par Leyla Bouzid, dont c’est le deuxième film, et qui a été sélectionné par la Semaine de la Critique cette année à Cannes. Une histoire d’amour et de désir fait figure d’ovni dans le paysage cinématographique français au sens où il mélange des sujets qui se croisent (trop) rarement à l’écran en raison de divers préjugés : la diaspora maghrébine (ici tunisienne et algérienne), le premier amour, la masculinité, la poésie arabe et les études supérieures -il m’a un peu fait penser au court métrage Bleu, blanc, merde, de Kheïra El Farès. Un cocktail ambitieux qui peut paraître un peu désordonné à première vue mais qui se déploie finalement très bien à travers l’heure et demie que dure le film. La réalisatrice filme avec à la fois beaucoup de douceur, de bienveillance et de sensualité ses deux jeunes acteurs (Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor, imparfaits mais tous les deux très touchants) et les liens qui se tissent entre eux, sur fond de la plus vieille histoire du monde ; celle de deux personnes qui s’aiment mais qui sont un peu effrayées. J’ai particulièrement aimé les pistes que dessinent le film pour réfléchir à la sexualité masculine, aux injonctions de libération du désir et aux idées reçues qu’il existe dans ce domaine, aussi bien du côté de l’abstention que de la sexualité décomplexée. Si le film manque parfois un peu de subtilité, il fait mouche avec ses allusions au racisme ordinaire, à l’exotisation des femmes maghrébines, et doit sa beauté à son superbe dialogue avec la littérature, troisième protagoniste de l’histoire, qui donne lieu à de beaux moments de poésie, quand la prose ne suffit plus.

Indépendamment des sorties cinéma, je me suis délectée devant des films cultes et girly comme Barbarella, But I’m A Cheerleader ! ou Quatre filles et un jean… mais Halloween approchant, j’ai ré-attaqué avec beaucoup de sérieux ma watchlist horrifique pour me mettre dans l’ambiance. Entre un Lars Von Trier trop long et une adaptation ambitieuse de la vie de Shirley Jackson, j’ai de ce côté là eu un vrai coup de coeur pour l’adaptation récente de Pet Semetary, un de mes Stephen King préférés -morbide et familier à la fois. Pet Semetary réunit tout ce que je préfère dans l’œuvre de King : la toile de fond de la famille américaine parfaite, le fantastique et l’absence de limite dans l’horreur qu’explore le romancier. J’ai une affection sans bornes pour la version de 1989 réalisée par Mary Lambert (toutes les femmes s’appelant Mary ont selon moi une vocation plus ou moins consciente pour l’occulte), la femme derrière les clips de « Like a Virgin » et « Like A Prayer de Madonna »… Le lien entre ce dernier et Pet Semetary me paraît tout à fait évident et I can’t unsee it. Difficile de faire mieux que cette adaptation très crafty des années 90s qui frôle la série B tant il a mal vieilli, mais qui conserve ce charme de pull élimé et chaud dans lequel on se blottit ; je n’attendais pas grand-chose du remake de 2019. Il m’a néanmoins agréablement surprise ; il s’offre quelques twists savoureux que seuls les fans du livre et de la première version pourront apprécier, et se vautre avec plus d’audace dans l’horreur absurde qui caractérise le roman de King. Il propose aussi une autre version de la grande et belle maison dans laquelle se déroule le drame (les belles maisons dans les films d’horreur sont une source de contentement inépuisable pour moi), et de vrais moments de frissons. Sans être meilleur que le premier, il est assez différent pour valoir le coup d’œil, bien qu’il se perde un peu sur la fin. Je conseille fortement d’enchaîner les deux versions pour bien commencer l’automne.