Ce mois-ci était très chargé pour moi : c’était à la fois Halloween et la sortie du dernier album de Taylor Swift -deux parties très importantes de ma vie et de ma personnalité, qui m’ont donné matière à réflexion. Entre les deux, j’ai aussi eu le temps de lire quelques très bon romans spooky.

Spooky season littéraire

En bonne fan de monstres et de frissons, octobre est mon mois préféré, notamment parce qu’il m’offre une excellente raison de me plonger encore plus profondément dans des histoires qui font peur. Cette année, j’ai décidé de le célébrer en m’attaquant aux livres d’horreur pour adultes. Une grande partie de mon amour pour le genre horrifique me vient en réalité de la lecture, et je dois mes premières incursions dans cet univers aux Chair de Poule et autres Peur Bleues de mon enfance, et puis, plus tard, aux romans young adultes sombres et captivants que j’empruntais à la bibliothèque municipale (mes recco : Les Chats et Je suis ta nuit, qui me hantent encore…).

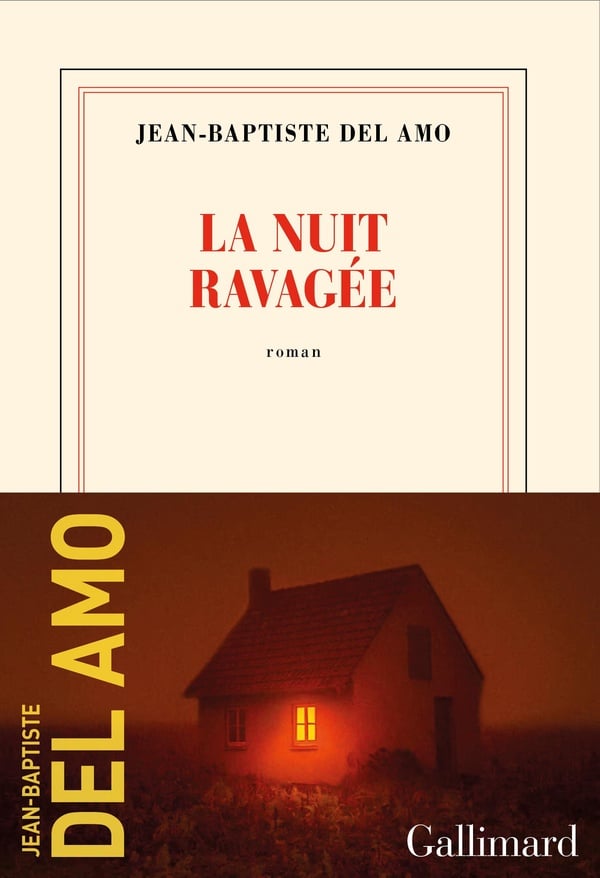

Mais arrivée dans la vingtaine, j’ai un peu perdu le fil, notamment parce que je ne savais pas vraiment où trouver de bonnes histoires spooky pour les grands. Depuis peu, je tente de me remettre sur ce dossier, et cet automne, j’ai dévoré La nuit ravagée, de Jean-Baptiste del Amo, qui me faisait de l’œil depuis un moment. Je suis rentrée dedans instantanément, et j’ai adoré son côté Stephen King à la française (les rumeurs sont vraies, le livre ressemble beaucoup à Ça) mâtiné de sociologie des banlieues, façon Nicolas Mathieu. Ça manquait un poil de personnages féminins (j’aurais aimé que celui de Lena, mon alter ego de papier, existe un peu plus fort dans cet univers masculin) et le roman cheminait un peu mécaniquement, mais il y avait de vraies bonnes idées, et c’était très addictif.

Mon amie Axelle (merci Axelle si tu passes ici !) m’a aussi offert un exemplaire d’Ecole pour filles, une œuvre un peu hybride signée Ariane Lessard et publiée aux éditions La ville brûle (aka les best éditeurs du marché, non ?), que j’avais toujours été curieuse de découvrir. C’était une expérience assez unique, car École pour filles n’est ni un roman, ni une pièce de théâtre, ni un poème, mais un peu des trois à la fois. C’est un livre qui tisse une toile assez fascinante, dans laquelle le lecteur.ice est vraiment mis.e à contribution pour mener l’enquête et rassembler les fragments décousus de l’histoire (car il y a une histoire) un peu effrayante qui se déroule dans ce pensionnat isolé.

J’ai aussi beaucoup aimé la vision complexe que l’autrice propose de la psyché des adolescentes, à rebours des représentations glamour ou légères qu’on trouve généralement dans la pop culture : elle nous rappelle que le cerveau des jeunes filles de treize ans est un caveau plein de fantasmes crus, morbides, sulfureux, un chaudron où bouillonnent à gros flots des émotions violentes et contradictoires. C’était chouette de retrouver cette idée dans les pages d’Ariane Lessard (poète de formation), et ça m’a fait aimer encore plus fort le petit troll que j’étais à cet âge là, dont je tentais désespérément de cacher les bizarreries, parce qu’on nous apprend que les filles sont des êtres lisses, propres et unidimensionnels.

Après ça, j’ai enchaîné avec une lecture que je repoussais depuis des années : The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, l’œuvre qui a inspiré ma série préférée ever sur Netflix. J’ai mis longtemps à arriver à ce récit originel, car j’ai fait les choses à l’envers : j’ai d’abord regardé le show, puis le film de 1961, avant de me tourner finalement vers le roman. Et quelle découverte ! J’ai adoré me plonger dans l’écriture ambivalente de Jackson, très maline et déboussolante par moment. J’ai trouvé qu’elle racontait la maison hantée d’un point de vue très intéressant, présupposant que ce ne sont pas les morts à l’intérieur qui sont à craindre, mais les murs en eux-mêmes qui sont maudits, et en cela, elle fait exister son manoir d’une façon assez unique.

Le livre, qui est très différent de la version de Mike Flanagan pour Netflix, m’a aussi permis d’apprécier encore plus la série pour l’intelligence folle de son adaptation. On est vraiment dans une horreur psychologique ambivalente, dont il est difficile de se dépatouiller : est-ce que c’est réel, est-ce que c’est dans nos têtes, et qu’est-ce que l’horreur si ce n’est la folie et le chagrin ? Bref, c’était une première rencontre fructueuse, et j’ai hâte de découvrir la suite de son œuvre (j’ai déjà mis la main sur Nous avons toujours vécu au château, que je prévois d’entamer sous peu).

Messes de minuit

Arpenter de nouveaux les corridors sombres de Hill House m’a donné envie de me replonger dans l’oeuvre de Mike Flanagan, et je me suis aussi ré-attaquée à une série que j’avais commencée il y a quelques années mais abandonnée par manque de temps et de conviction : Midnight Mass, la deuxième oeuvre originale que réalisateur a imaginée pour Netflix. La première fois que je me suis lancée dans son visionnage, au moment de sa sortie, je crois que j’avais été un peu déçue de découvrir quelque chose de très différent de The Haunting, mais cette année, j’y suis retournée en toute connaissance de cause, et j’en suis tombée follement amoureuse. Midnight Mass se déroule sur une petite île isolée (un décor que j’adore) et suit les aventures d’une communauté confrontée à l’arrivée d’un nouveau pasteur charismatique, qui ravive la foi des habitants pour le meilleur et pour le pire…

Derrière son dialogue avec la théologie, la série s’attaque en réalité à des histoires d’horreur qu’on connaît bien avec beaucoup, beaucoup d’originalité, et réussit à faire le pont entre des genres horrifiques qu’on n’associe généralement pas (je ne vous dirais pas lesquels, pour ne rien spoiler). En dépit de sa lenteur ou de son côté slowburn et un peu bavard, elle est pleine de twists, de surprises et de jumpscares imprévus, et fait aussi la part belle aux fantômes tristes (la marque de fabrique de Flanagan). On y retrouve aussi la passionnante Kate Siegel, compagne et muse du réalisateur, qui interprétait déjà l’excellente Théodora dans Hill House. Cela faisait longtemps que je n’avais pas été aussi surprise par un scénario, et c’était le format parfait pour mes soirées d’automne froides et pluvieuses, à déguster sur le canapé avec une bonne soupe au potimarron.

The Life of a Swiftie en trois phases : déception, culpabilité et dépassement

Octobre, évidemment, c’était aussi la sortie de The Life of a Showgirl, le douzième album de Taylor Swift, mon idole absolue. La naissance d’un nouvel album de l’artiste qu’on préfère, c’est toujours un moment à part dans la vie d’un fan, un peu comme une sorte de Noël avant l’heure. Si l’album est bon, le jour de sa découverte devient une grande fête collective, durant laquelle tout le fandom se réunit et où Internet se transforme en une immense chambre d’écho, pleine de joie et d’émotion. Quand il est mauvais, néanmoins, les choses se corsent ; qu’il s’agisse d’une déception personnelle ou d’un désaccord au sein de la communauté, les débats peuvent devenir houleux. Dans la tourmente, on cherche des explications, des allié.e.s et du réconfort tout à la fois ; on a besoin de savoir si c’est juste nous ou si le reste du monde pense pareil, pourquoi on n’aime pas, et qui a raison.

C’est un peu comme ça que j’ai vécu les premiers jours de The Life of a Showgirl, qui s’est rapidement imposé comme le projet le plus controversé et le plus clivant de la (longue) carrière de Taylor Swift. En bonne swiftie, je me suis évidemment jetée à corps perdu dans la tourmente. J’ai passé des heures à débattre avec mes copines, les fans de longues dates comme les sceptiques ; j’ai lu des dizaines d’articles, j’ai écouté toutes les interviews de Taylor (les premières vraies apparitions presse qu’elle faisait depuis des années) et j’ai même payé 15€ pour assister à la release party du Grand Rex.

Ce qui m’a le plus frappée dans tout le processus, néanmoins, c’est la virulence avec laquelle les gens se sont immédiatement positionnés. Teen Vogue a compilé les témoignages d’auditeur.ice.s qui rendaient leur tablier de fan en raison du caractère problématique de l’album ; certaines de mes amies (pourtant des swifties convaincues) m’ont aussi dit regretter rétrospectivement leur présence au Eras Tour. En parallèle, sur Internet, les fans qui défendaient le côté uplifting de l’album ont passé des jours à postuler son génie, arguant ceux qui n’étaient pas convaincus ne savaient juste pas s’amuser (la critique la plus pauvre de toute l’histoire des opinions, selon moi). De chaque côté, une course à la surenchère semblait s’être engagée pour savoir qui défendrait le mieux Taylor Swift, ou qui la détesterait le plus.

Au milieu de tout ça, j’ai eu un peu de mal à m’y retrouver. Pour moi, l’album est effectivement très mid, comme on dit, et ses paroles condensent les pires facettes de Swift (le girlbossing, le matérialisme, une obsession pour les mots compliqués au détriment du sens, et la conviction -complètement déconnectée de la réalité- qu’elle est encore un underdog et une victime de l’industrie). J’ai aussi été particulièrement surprise de découvrir que sur ce disque, Taylor semblait avoir renoncé à être une girl’s girl, et qu’elle n’hésitait plus à qualifier les autres femmes de connasses jalouses (“a bitch was telling me to back off/cause her man had looked at me wrong”), à taper sur les exs de son mec (“you were in for real/she was in her phone/and you were just a pose”), voire consacrait un morceau entier à ses règlements de comptes avec Charli XCX ; ses hymnes à la sororité passés semblaient très, très loin (“Don’t look at me, you’ve got a girl at home/and everybody knows that/I don’t even know her/But I feel a responsibility to do what’s upstanding and right/It’s kinda like a code” écrivait-elle pourtant à 23 ans, tandis qu’il y a un an, elle modifiait les paroles de son morceau “Better than Revenge” sur sa réédition de Speak Now, afin de remplacer son slutshaming de jeunesse – “she’s better known for the things that she does on the mattress”– par quelque chose de moins misogyne).

Bref, il est évident que The Life Of A Showgirl transpire la récession économique et culturelle, et ne renvoie pas l’image la plus flatteuse de Swift. Néanmoins, ce serait mentir de dire que j’ai tout détesté et que je n’ai pas rejoué en boucle certains morceaux, comme “Ruin The Friendship”, qui m’a beaucoup émue, ou “The Fate of Ophelia” (j’ai même essayé d’apprendre la choré), et que je n’ai pas apprécié les (rares) pépites de sagesse que Taylor nous a offert (“Failure gives you freedom” ? 100% d’accord).

Cette contradiction m’a rapidement placée dans une position tiède et ambivalente. Au final, je ne me retrouvais ni dans le camp des fans désabusés, ni dans celui des supporters enthousiastes. A mes yeux, cet entre-deux était assez représentatif de la relation que j’entretiens avec Swift depuis ma préadolescence, et qui a toujours été jalonnée de hauts (Fearless, Red, folklmore, TTPD, le Eras Tour) et de bas (Reputation, Lover, Midnights). Taylor Swift est une artiste que j’écoute depuis plus de quinze ans ; elle m’a accompagnée dans tous les moments décisifs de ma vie, et m’a même inspiré un article ému sur le pouvoir de ses paroles, et leur impact sur mon propre rapport à l’écriture. Pour le meilleur et pour le pire, sa présence dans ma vie semble non-négociable -ce qui ne veut pas dire je lui voue une dévotion aveugle, mais plutôt qu’il m’est difficile de désenchevêtrer mes propres émotions des siennes, tant elle a été le soundtrack de mes espoirs et de mes chagrins. La controverse qu’a causé son album m’a néanmoins poussée à réinterroger les fondements et le futur de cet amour, et plus généralement, ce que cela signifie d’être fan.

La fan culture n’est devenue un champ de recherche universitaire que depuis les années 90, mais en trente ans, elle a été l’objet de centaines d’articles, d’essais et d’émissions, qui dissèquent à la fois son fonctionnement, son pouvoir et ses limites. On s’intéresse au rôle des fans féminines dans l’industrie musicale et à la puissance politique des fandoms, mais aussi à leur violence, à leurs postulats identitaires, à la façon dont ils encouragent le consumérisme, et à la menace (ou l’atout) qu’ils représentent pour la démocratie. On se demande comment évoluent les relations entre les fans et leurs idoles, ce que les stars doivent à leurs fans, et ce qu’elles doivent à la société. La fan culture est devenue un sujet incroyablement problématisé, et s’est imposée comme un prisme à travers lequel on interroge en réalité tout le fonctionnement de notre société actuelle. De par son omniprésence sur la scène culturelle, Taylor Swift se retrouve très souvent (pour ne pas dire systématiquement) au cœur de toutes ces réflexions, et les Swifties sont aujourd’hui l’une des communautés de fans les plus analysées sociologiquement.

Je suis moi-même la première consommatrice d’essais sur la fan culture, et j’adore interroger la portée politique de nos pratiques culturelles de jeunesse. Pourtant, parfois, comme dans le cas de la sortie de The Life of A Showgirl, je regrette que la porte de notre chambre d’ado ait ainsi été ouverte toute grande sur le monde, laissant entrer beaucoup de choses intéressantes, mais nous empêchant aussi de jouir de toute forme d’intimité. J’aimerais peut-être la refermer, pour que l’écoute d’un album et les sentiments contradictoires qu’il m’inspire redeviennent une expérience secrète, privée, dans laquelle seules mes propres émotions et attentes sont en jeu. J’aimerais que mes goûts -bons et mauvais, pour ce que cela veut dire (rien), ne soient pas constamment le marqueur social qui me définit, non pas parce que je rejette les théories bourdieusiennes sur le capital culturel, mais parce que je me sens parfois écrasée par l’injonction à performer des opinions et des pratiques “acceptables”, qui laissent peu de place à la contradiction, la honte, l’inexplicable, voire l’indéfendable.

Ces dernières années, il était facile d’aimer Taylor Swift, car elle a bénéficié de la popularité de la tendance girlhood, qui visait à revaloriser les goûts des jeunes filles, souvent réduits au rang d’opinions futiles ou ridicules. Le Eras Tour est devenu l’endroit où célébrer cette identité culturelle (rose, pailletée, fun, mais aussi terriblement introspective) sans retenue et sans peur. Maintenant que Swift est de nouveau associée à des choses bien moins positives (les tradwives, MAGA, la suprématie blanche, l’hypercapitalisme) et que cette parenthèse enchantée s’est refermée, je me retrouve un peu dans la même position qu’à quatorze ans : que faire de mon amour (contradictoire, honteux, inexplicable, indéfendable) pour sa musique ?

J’écrivais l’an dernier un article pour Urbania sur l’importance de l’engagement chez les célébrités, et je maintiens mes conclusions : les pop stars ont un devoir politique, surtout par des temps aussi troublés que ceux que nous vivons. Je crois aussi en la notion de boycott économique pour saper la puissance de géants conservateurs de notre époque. Comme beaucoup de fans de Taylor, je suis extrêmement déçue qu’elle ne prenne pas position face à l’actualité, elle qui a déployé tant d’énergie à rappeler au monde entier qu’elle était de gauche et “du bon côté de l’Histoire” dans son documentaire Miss Americana. Je pourrais tout à fait choisir de ne plus l’écouter en raison de son morceau “CANCELLED!” (le pire de toute sa carrière, à mon humble avis, dans lequel elle soutient que les personnes cancelled sont les victimes d’une société bien-pensante -une réflexion qui a depuis été associée à une défense de son amie Blake Lively, victime d’une hate campaign après avoir entamé un procès pour harcèlement contre le réalisateur Justin Baldoni), mais je ne sais pas si ce serait me rendre justice.

Au fond, j’ai aussi envie de cultiver un espace qui n’appartient qu’à moi et dans lequel je suis libre de regarder, d’écouter et lire des oeuvres cringe, voire problématiques ; un jardin secret qui prenne en compte la réalité complexe du fangirling, un phénomène mobilisant notre sens de la communauté et du collectif, mais aussi un ressenti très personnel, sur lequel il est difficile d’avoir de l’emprise. Je ne crois pas avoir envie de discipliner mon fangirling comme je discipline déjà mon corps, mon temps, mon travail. A une époque où nous nous épions tous.tes les un.s. les autres dans une course infernale à la pureté militante, j’ai besoin de garder un endroit qui soit messy et contradictoire, et peut-être, de détricoter mes goûts personnels de mon militantisme -pas dans l’optique de tout excuser, mais pour me laisser vivre.

Dans une vidéo récente, la créatrice de contenu Macho Boulot Dodo est revenue sur la notion de “plaisir coupable” -une expression qui s’est souvent imposée à moi lorsque je me dandinais mes chansons problématiques préférées de TLOAS – dans laquelle elle se défend justement de toute culpabilité. “Je n’ai pas envie de culpabiliser quand je regarde ou que j’écoute des choses” expliquait-t-elle. “Guilty pleasure ? Non ça va, en fait, je le vis bien”. On ne peut pas classer et ordonner nos goûts pour qu’ils soient toujours en phase avec ce que nous vivons, ou ce en quoi nous croyons. Et même si c’était possible, je ne sais pas si on le devrait.

Je ne sais toujours pas de quoi sera fait le futur de Taylor Swift (va-t-elle vraiment céder aux sirènes des Républicains comme le prédisent certain.e.s, ou continuer de défendre les démocrates et nous surprendre ?) ni comment ma relation avec elle va évoluer dans les prochaines années. La médiocrité de The Life of a Showgirl, cependant, m’a libérée (failure gives you freedom, je vous dis), et m’aura au moins permis de me confronter à cet angle mort de la pensée militante qui m’effraye parfois, c’est-à-dire le droit d’être imparfait.e… Et de ne pas avoir réponse à tout, y compris sur des sujets qui nous font vibrer depuis des années.

Identité fragmentée

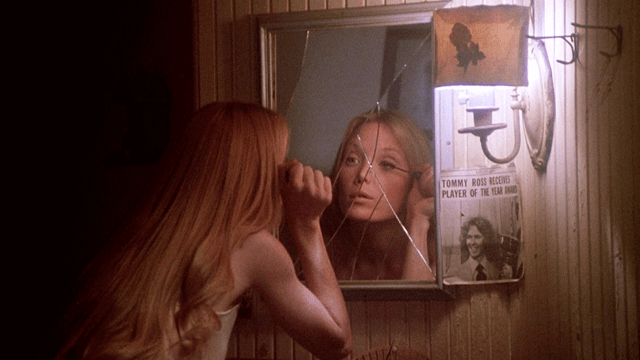

On se quitte sur un de mes motifs cinématographiques préférés, qui s’est rappelé à moi ce mois-ci grâce au visionnage de Carnival of Souls, (dont je parlais dans ce post) : le reflet féminin fragmenté, qui symbolise (sans grande surprise) l’identité éclatée, la dissociation, le lent glissement de l’héroïne vers quelque chose de sombre (la folie, la mort, la violence). Voici quelques bouts du catalogue de ces images que j’adore :

Ce mois-ci, vous pouviez aussi me retrouver dans le dernier numéro de Trois Couleurs, où je signais un article sur le retour du cinéma gothique, et sur leurs réseaux sociaux, où je décryptais le phénomène en vidéo !

Et vous, quels étaient vos coups de coeur et vos obsessions du mois d’octobre ?