Wrap yourself in a red scarf and grab a book

Musique

Sans grande surprise, novembre fut le mois de Taylor Swift… Réécouter et retrouver Red presque dix ans après sa sortie fut un véritable couteau dans le cœur, encore plus acéré peut-être que la première fois que je l’ai entendu à 15 ans. Les chansons From the vault étaient particulièrement savoureuses, bien plus qu’elles ne l’étaient pour la réédition de Fearless à mon humble avis. “Nothing new”, son duo avec Phoebe Bridgers, reste probablement celle que je trouve la plus aboutie en termes d’écriture, de thématiques et de composition, mais j’ai aussi adoré les morceaux plus entraînants comme “Message in a bottle” et “The very first nigh”t. Dans l’ensemble, j’ai été frappée par la richesse des thèmes abordées par les chansons aditionnelles (la dépression, la célébrité, le départ d’une relation), qui tranchent avec l’image de Taylor Swift en amoureuse éplorée, éternellement malheureuse, éternellement délaissée, que Red a contribué à parachever (bien malgré lui) dans la sphère médiatique. C’est intéressant de découvrir en 2021 que non, Taylor en 2012 n’était pas juste une épave post Jake mais aussi une jeune artiste en pleine maturation, capable d’aborder et d’écrire à propos d’autres sujets que sa rupture… même si elle en parle toujours merveilleusement bien. Pourquoi “Nothing new” n’a-t-elle pas réussi à figurer sur l’album de l’époque ? Était-ce la volonté de son label à ce moment-là de maintenir intacte son image de chanteuse girly qui ne parlait que d’amour malheureux ? Red s’avère finalement avoir bien plus de facettes que l’on ne le soupçonnait et cela le rend encore meilleur.

Mais novembre, c’était aussi 30 d’Adele… Aucun répit n’était donc possible. Mon top 3 personnel : I Drink Wine, To Be Loved et Strangers By Nature (j’aime aussi beaucoup My Little Love). 30 est selon moi un album très réussi, même si on regrette un peu l’absence des duos voix/ piano longs et éplorés, signature habituelle de la chanteuse mais relativement absents du disque en dehors de “Easy on me” ou “How to be loved”. Ici, Adele a choisi de laisser la place à d’autres instruments que sa voix, qui n’enfle pas autant que sur ses hits historiques pour 21 ou 25, sans pour autant perdre de sa richesse ; elle donne un twist un peu plus soul, jazz voire même parfois légèrement R&B à ses productions, qui n’en sont que plus riches et plus variées, mais toujours très subtiles. Bref, entre “All too well (10mn version)” et les déclarations de la star à son fils, c’était vraiment sad girl fall.

Livres

Mes mois d’octobre et de novembre ont été quasiment intégralement occupés par la lecture lente mais fructueuse de Rêver l’obscur : femmes, magie et politique de Starhawk (Dreaming the dark en anglais). Starhawk, militante américaine à partir des 70s, férocement antinucléaire et féministe, est aujourd’hui une figure notoire pour toute personne s’intéressant à la sorcellerie ou à l’écoféminisme. Je n’avais jamais lu ses textes et j’ai du coup profité de l’édition française de Cambourakis (collection Sorcières : jolie mise en page mais des couvertures qui se désintègrent au bout de trois jours malgré un livre vendu 24€, je ne conseille pas et on ne m’y prendra plus) pour découvrir sa pensée et je n’ai absolument pas été déçue. Rêver l’obscur est un livre relativement dense, découpé en nombreux chapitres et sous chapitres ; il n’a pas forcément vocation à être lu d’une traite une seule fois (je ne l’ai moi même pas entièrement fini) mais se présente plutôt sous la forme d’un guide, destiné à être relu, corné, annoté tout au long d’une vie. Starhawk réussit à allier sa vision extrêmement puissante de ce que devrait être une existence pleine et épanouie à une écriture très imagée, poétique et claire à la fois. En bref, ce n’est pas le livre de développement personnel qui essentialise le féminin que je craignais ; au contraire, c’est un excellent traité qui croise les problématiques anticapitaliste, écologiques et féministes. J’ai hâte de grandir avec.

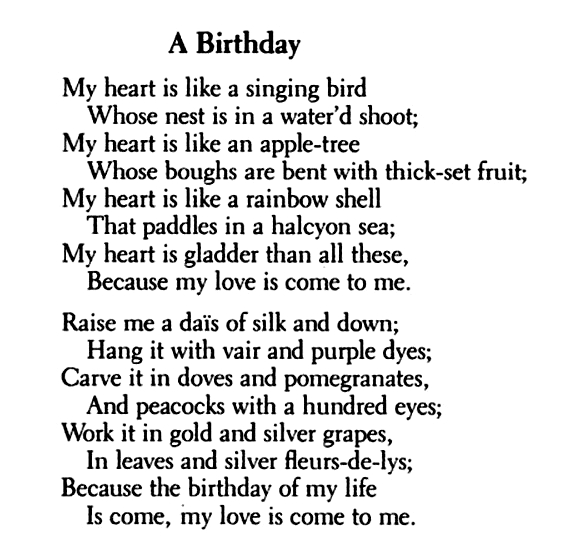

Un autre des livres qui a marqué mon mois de novembre a sans doute été le recueil Goblin market and other poems de Christina Rossetti, déniché dans une superbe édition Penguin chez Shakespeare’s & Co à Paris (je suis incapable d’aller dans une autre librairie anglaise). J’ai été séduite par le titre et la couverture très cottagecore qui m’ont rappelé l’oeuvre de la grande Beatrix Potter, mais j’avoue qu’avant de lire le livre, je n’avais jamais entendu parler de Christina Rossetti, qui est pourtant une poétesse phare de la littérature anglaise. Je me suis donc renseignée sur sa vie, que j’ai découvert à bien des égards similaire à celle d’Emily Dickinson, née la même année qu’elle (en 1830) : solitaire, tournée vers la nature, recluse, marquée par la religion. Si elle a reçu plus de reconnaissance que Dickinson au cours de sa vie, notamment grâce à son poème éponyme “Goblin Market”, c’est surtout après sa mort que Christina Rossetti a été élevée au rang de poétesse anglaise classique pour sa maîtrise de la versification. Virginia Woolf a d’ailleurs écrit à son propos et la cite comme une inspiration. Christina Rossetti affectionne la ballade, tout en s’autorisant des expérimentations formelles ; ses thématiques favorites sont celles de la jeunesse qui s’en va, de la nature et de l’amour déçu, mais d’autres sujets sont également récurrents, comme celui de la sororité. J’ai été totalement charmée par la simplicité musicale de ses poèmes, quasi enfantins et plutôt faciles à lire en version originale, et par ses images qui, effectivement, convoquent tout à fait le même univers pastoral que celle de Beatrix Potter ; ce recueil m’a donné envie de me plonger plus sérieusement dans sa biographie et le reste de son œuvre. Fun fact très seasonnal : elle est aussi à l’origine du poème “Love came down at Christmas” qui est devenu un chant de Noël très connu, que vous pouvez écouter ici.

Séries

Je regarde assez rarement les productions Netflix (qui sortent de toutes façons tellement régulièrement que c’est très difficile à suivre), mais suite à la fameuse règle de 3 (qui dit qu’il vous faut seulement trois occurrences pour vous donner envie de consommer une oeuvre ; dans mon cas, une publicité (1), une bonne critique dans un média que j’aime (2) et une recommandation de la part d’un.e ami.e (3) suffisent totalement à faire craquer mon cerveau), j’ai fini par me tourner ce mois-ci vers la mini-série (un format que j’adore) Maid. Maid est une série qui a été créée par Molly Smith Metzler mais réalisée par plusieurs personnes, majoritairement des femmes ; elle est aussi inspirée des mémoires de Stephanie Land, une vraie femme de ménage, dont le livre autobiographique avait connu un succès immense aux Etats-Unis à sa sortie en 2019 (avec un happy ending pour l’autrice). La série doit énormément à son actrice, Margaret Qualley (oui, c’était aussi la brune lascive membre d’une secte dans le dernier Tarantino, et franchement, on réalise en regardant sa performance dans Maid à quel point le film ne rendait pas hommage à son talent), qui se trouve être la fille d’Andie McDowell, sa mère fictive à l’écran (vous suivez ?). Maid aurait pu être beaucoup de choses ratées (une fiction aseptisée sur les difficultés de classe, un tremplin pour enfant de star, une mauvaise adaptation), mais c’est tout simplement un petit chef d’œuvre. La série aborde de nombreux sujets, allant de la maltraitance au trauma familial, en passant par la précarité ; elle est loin de se résumer au thème de la maternité. J’ai été particulièrement frappée par la justesse du discours sur les relations abusives, incarnées par deux très bons acteurs à l’écran, Nick Robinson (méconnaissable quand, comme moi, vous l’aviez quitté à la fin de Love, Simon) et Billy Burke (hello Charlie de Twilight !), qui réussissent à matérialiser sans caricaturer l’ambivalence et la complexité des hommes violents. Par le biais de plein de petits détails soignés, Maid frappe très très fort là où ça fait mal et ne peut que se dévorer avec une sorte de fièvre désespérée qui vous laissera en pleurs, vide et brisé.e… mais ça valait le coup et je suis très impatiente de voir les projets futurs de Margaret Qualley, qui vient d’être propulsée au rang des actrices les plus intéressantes à suivre ces prochaines années.

Films

Octobre et novembre ont été deux mois marqués par beaucoup de sorties intéressantes au cinéma, et je n’ai pas du tout réussi à voir tout ce que j’avais prévu de voir. J’ai quand même réussi à attrapper au vol l’étrange Last night in Soho (ma critique mitigée ici) et le convaincant Affamés (par ici pour la critique !)… mais les temps forts cinématographiques de ce mois-ci ont définitivement été les projections du festival Chéries chéris, que j’ai eu la chance de couvrir pour Le Bleu du Miroir. J’ai adoré le doux et solaire My first summer, un conte lesbien très Sofia Coppolesque, ainsi que le documentaire Au cœur du bois, qui sort en décembre et aura besoin de recevoir toute l’attention qu’il mérite. Coup de coeur aussi pour le nouveau court-métrage d’Alexis Langlois, Les démons de Dorothy, visible sur arte, qui confirme le statut du réalisateur comme figure montante (et très esseulée) du cinéma queer et camp français.

Enorme coup de coeur également pour Pleasure de Nynja Thyberg, porté également par une actrice incroyable (Sofia Kappel), qui arrive comme un pavé dans la mare et remet les pendules à l’heure concernant le monde du porno. J’ai adoré le fait que le film ne s’attache pas à juger ou à moraliser ses personnages, mais qu’il se contente de montrer, avec humanité, à travers les yeux de son héroïne, les dessous et les difficultés de ce milieu imprégné de misogynie. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs films que j’ai vu cette année.