Ce mois-ci, on parle de Cannes, d’une lecture un peu hantée, de préadolescence cruelle et, évidemment, de Partir un jour.

Bilan un peu plus court ce mois-ci, parce que j’ai été bien occupée par le travail, et surtout par le Festival de Cannes, où je me rendais pour la première fois !!! Mais j’ai quand même lu et vu des choses très chouettes sur lesquelles j’aimerais m’arrêter.

Festival de Cannes : inside out

Pouvoir assister au Festival était un rêve de très, très longue date. Chaque année, je dévore la programmation officielle comme un menu de restaurant, et elle m’ouvre des fringales cinématographiques pas possibles ; c’était du coup vraiment génial de pouvoir être sur place en temps réel et de laisser libre cours à cette frénésie de films (quatre par jours si tout roule, un beau challenge), en oubliant un instant le monde extérieur (même si Cannes reste un poil plus politisé que les Oscars ou que les César).

Je ne vais pas refaire le bilan de mes visionnages car j’y ai déjà consacré une série de stories et surtout, quelques critiques pleines d’amour et d’admiration que vous pouvez retrouver gratuitement ici. Ce qui m’a surtout travaillée pendant cette édition, c’était la notion d’in or out du monde de la culture, dont je suis partiellement protégée à Paris par mon travail de freelance, recluse dans mon appartement (ce qui me ravit, en vérité). A Cannes, la notion d’insider est partout : même si vous êtes déjà sur place, il y a toujours une soirée, une projection ou un événement auquel vous ne pourrez pas avoir accès (dans mon cas, c’était le DJ set exclusif de Charli XCX pour Magnum, où on a abandonné tout espoir de rentrer face à la queue monstrueuse). Mais d’une certaine façon, la périphérie, ça protège aussi beaucoup, et c’est un endroit depuis lequel, personnellement, je me sens plus à l’aise pour observer et pour écrire. In ou out, c’était en tout cas une très chouette expérience de flâner le long de la Croisette, de passer de l’obscurité intime d’une salle à la lumière éclatante du soleil extérieur, de trébucher de séance en séance et puis de se coucher le soir avec la tête bourdonnante d’images et de bribes de répliques.

🎤 Vive le karaoké français

J’aimerais tout de même m’arrêter sur un film Cannois en particulier, mon coup de coeur et celui de beaucoup d’autres spectateur.ice.s Français.es ce mois-ci : il s’agit bien évidemment de Partir un jour, le premier long métrage d’Amélie Bonnin, dont, je pense, vous allez entendre parler souvent cette année. J’ai déja écrit une critique rapide pour SoFilm, mais j’aimerais revenir sur l’expérience absolument géniale que ça a été de découvrir le film sur grand écran (personne ne me paye chez le distributeur pour faire la promo, mais je suis ouverte à tout démarchage). J’écoutais l’autre jour l’épisode du podcast de Pauline Le Gall et d’Ambre Sachet, consacré aux comédies musicales et à la sortie de Partir un jour, et j’ai été très marquée par ce qu’elles disaient sur le côté physique du cinéma, l’idée selon laquelle un bon film, c’est celui qui implique notre corps, en faisant mollir nos genoux et battre notre coeur plus vite. Dans ma quête éternelle de ce qu’est le “bon” cinéma (réponse : il n’y a pas qu’une), j’ai moi aussi souvent mobilisé le critère corporel pour appréhender mon ressenti face à un film. Peu importe le niveau de production, le talent des acteurs et la photo, si je ne me sens pas un peu tourneboulée à l’intérieur, comme si quelqu’un avait découpé un trou dans mon ventre -de plaisir ou de peur, je ne considère pas que l’expérience est réussie. C’est un baromètre très précieux je trouve, qui permet de s’affranchir d’une lecture scolaire ou élitiste, et qui redonne aussi toute sa place à des films considérés comme médiocres par la critique.

Partir un jour fait partie de ces films qui m’ont fait décoller de mon siège (Pauline et Ambre parlent de la « joie radicale » des comédies musicales et on est en plein dedans). J’ai ri, j’ai pleuré et puis j’ai été électrisée par les regards intenses entre Juliette Armanet et Bastien Bouillon (je vais le redire une dernière fois parce que j’aime gatekeeper mes crushs cinématographiques : je n’ai pas attendu Amélie Bonnin pour me sentir toute chose à chaque fois qu’il est à l’écran). C’était vraiment un plaisir de se sentir aussi investie de l’intérieur dans une histoire, somme toute, plutôt banale et modeste. Je trouve aussi que le succès de ce film rappelle l’importance d’un bon casting pour les histoires d’amour. La réalisatrice en parlait dans une interview pour Télérama, où elle expliquait avoir compris depuis longtemps que si il n’y avait pas une vraie belle alchimie entre les comédiens, rien ne prenait à l’écran. Contre toute attente, Juliette Armanet et Bastien Bouillon font partie de ces duos cinématographiques que j’irais presque jusqu’à qualifier de mythique, pas parce que le film est un chef d’oeuvre intemporel qui restera dans les annales (même s’il restera dans les miennes), mais parce qu’il est rare de sentir la sensualité, la vraie, transpirer des échanges de deux acteurs. Leur complicité et la tension façon chat et souris entre eux m’a rappelé mes romcoms de cœur, de Dirty Dancing à Practical Magic (oui, je trouve que le couple formé par Sandra Bullock et Aidan Quinn a vraiment du chien). Les chansons, aussi, m’ont permis de me projeter vraiment dans le film, d’y transposer mes propres sentiments, parce que moi aussi, j’ai vibré, ri, pleuré et désiré au son d’Axelle Red ou de Céline Dion. Bref, Partir un jour prouve selon moi qu’on peut faire beaucoup avec très peu (ou du moins : avec très peu de très bonnes choses), et je risque de vous en rebattre les oreilles pendant encore un petit moment.

La cruauté de la préadolescence (et vive Heather Matarazzo)

Un autre film qui m’a pas mal marquée ce mois-ci, c’est Welcome to the Dollhouse de Todd Soldondz. Je l’ai regardé parce que j’aime beaucoup Heather Matarazzo, que j’ai découvert dans le rôle de Lily dans Journal d’une princesse, où elle excelle à incarner cette amie ambivalente qui nous veut un peu du mal, et qu’on a toutes croisée au moins une fois. J’ai eu envie de découvrir son film « breakout« , pour la retrouver, une fois n’est pas coutume, dans un rôle principal. Il faut se souvenir que quand elle a joué dans Welcome to the Dollhouse, Heather Matarazzo n’avait que douze ans, pile l’âge du personnage. Je ne peux m’empêcher de me dire que ça devait être difficile de savoir qu’on était castée pour interpréter un personnage décrit comme “moche” par le scénario et par les autres, une loseuse à tous les niveaux, dont le film documente à tout bout de champ le côté awkward et cringe (c’est un sujet dont Vincent Lacoste parlait aussi à propos de son casting pour Les Beaux Gosses : être casté au cinéma, ce n’est pas toujours devenir automatiquement un sex symbol).

Malgré toute la cruauté du film, je trouve ça très, très important que ces héroïnes existent au cinéma, pour nous rappeler que ne pas être populaire, ça n’implique pas toujours un relooking pour révéler notre beauté cachée, comme Laney dans She’s all that. Parfois, comme le dit Mia dans Journal d’une princesse, ‘this is as good as it’s gonna get’, ‘on fera avec ce qu’on a’ ; les garçons populaires ne s’intéressent pas toujours à nous, les choses ne s’arrangent pas toujours au lycée, et les gens méchants ne sont pas forcément punis pour leur comportement. Depuis Welcome to the Dollhouse, il y a eu Eight Grade, un film sur la même période éprouvante du collège que traverse Dawn, et puis des séries comme Sex Education ou Never have I ever ; néanmoins, tous ces contenus offrent un silver lining, une morale relative qui donne un peu d’espoir, dont on a au fond désespérément besoin… Mais dont Welcome to the Dollhouse est totalement dépourvu, un peu comme la vraie vie, en fait. Dans toute sa cruauté et sa violence, c’est un film qui met le doigt sur quelque chose d’essentiel, et qui, sans sauver son personnage, laisse aussi une place très touchante à sa rage et sa frustration. C’est un portrait atypique et salvateur de l’horreur de l’adolescence, et tout ce que je souhaite, c’est prendre dans mes bras toutes les Dawn de la planète pour leur rappeler que, heureusement, le collège ne dure pas toute la vie.

📚 Hanter les pages de mes nuits blanches

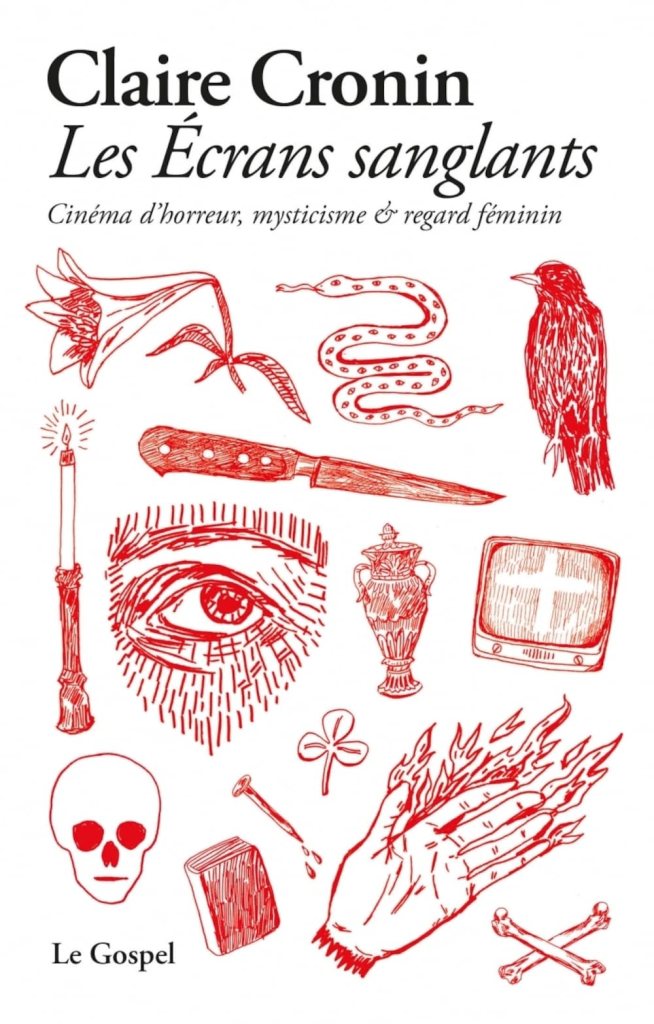

J’ai lu plusieurs choses ce mois-ci, donc quelques trucs pas terribles, dont je ne parlerai du coup pas ici, parce que ces billets sont réservés à des choses POSITIVES, mais j’aimerais néanmoins faire un petit mea culpa à propos de l’essai de Claire Cronin, Les Écrans sanglants. Cinéma d’horreur, mysticisme et regard féminin. J’en avais beaucoup entendu parler ces derniers mois, et à l’instant où j’ai lu le titre, j’ai su qu’il me fallait absolument lire ce livre, qui semblait être taillé pour ma personnalité de fan d’épouvante et de female gaze. Malgré tout, quand j’ai commencé le livre, je me suis sentie un peu flouée : au lieu de l’étude ultra-documentée de films à laquelle je m’attendais, je suis tombée sur un texte proche du journal intime un peu délirant, dans lequel l’autrice s’épanche sur ses expériences personnelles face à l’horreur, et sur ses angoisses les plus profondes (le tout, avec très peu de séquences d’analyses).

Au début, j’ai été très frustrée et j’ai, pour la énième fois, eu l’impression d’avoir été trompée par les sirènes de l’édition, qui m’avaient de nouveau vendu un livre qui n’existait pas. Mais petit à petit, au fil de ma lecture, je me suis laissée happer par ce texte complètement hybride et unique, qui mélange récit de soi et analyse un peu mystique (ça, le titre avait vu juste) du rapport aux films d’horreur, à la hantise, à la souffrance et à la peur. Certes, ce n’est pas exactement ce que nous vend le résumé, et je trouve ça important d’être claire là dessus ; mais par delà son côté expérimental et déroutant, le texte n’est pas dénué de charme et a fini par complètement m’hypnotiser. Prise entre mes propres visionnages et le livre, j’ai eu l’impression que tout se faisait écho, que des ponts se tissaient entre plein de choses fictives et réelles, m’emprisonnant -comme l’autrice- dans une sorte de dimension semi-imaginaire délicieuse. A sa façon, Claire Cronin propose quand même des pistes de réflexions autour du genre horrifique, ancrées dans un corpus de textes critiques et dans la psychologie freudienne. Elle retranscrit aussi très bien l’emprise que la fiction a sur nos vies, la trace indélébile que laissent nos visionnages ou nos lectures sur notre perception du monde, et la façon dont notre mémoire, notre inconscient, au fond ne sont qu’une vaste toile blanche où, comme au cinéma, nous projetons des choses plus ou moins rassurantes. L’ombre sur le mur est-elle celle d’un monstre, ou avons-nous seulement envie qu’elle le soit ? Bref, ce n’est pas encore Halloween, mais entre ses pages, c’est tout comme !

On se quitte sur mon morceau préféré du nouvel album de Men I Trust, qui s’appelle « Carried Away » et que j’adore :

Et vous, quels étaient vos coups de coeur et vos obsessions du mois de mai ?