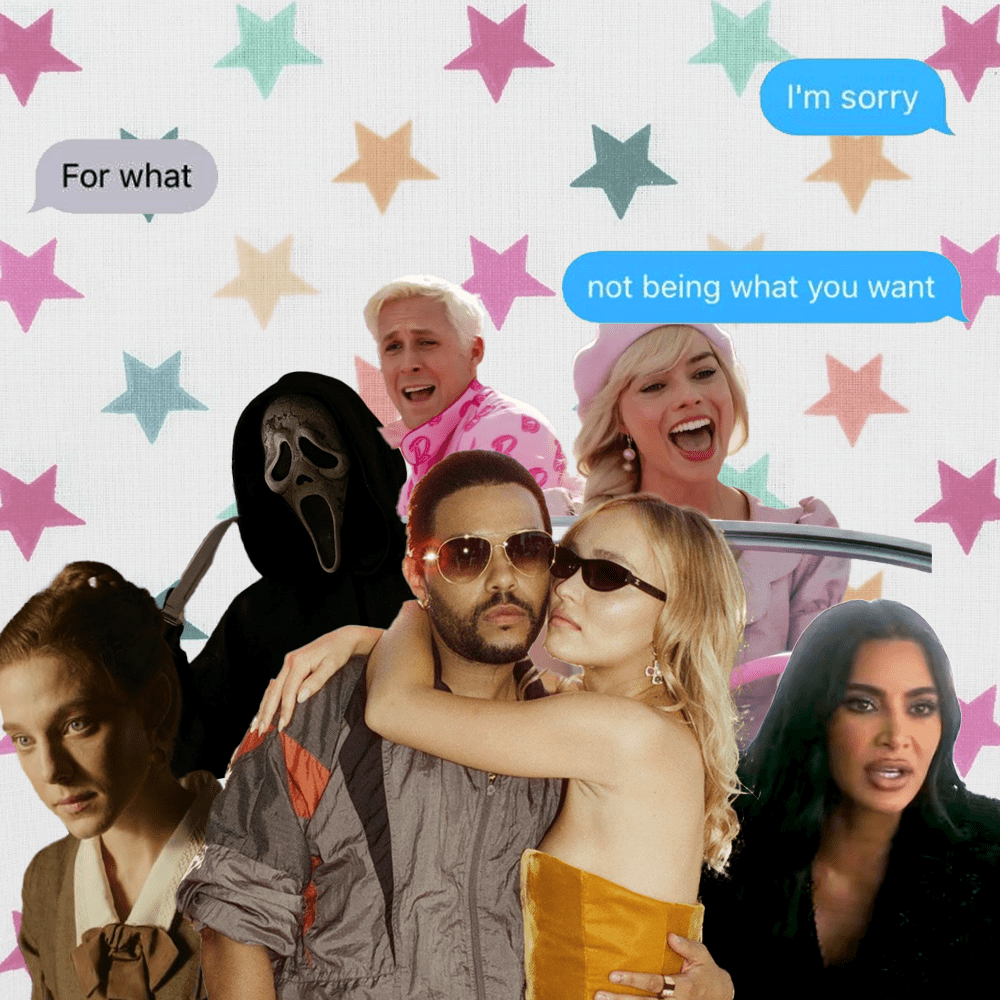

Féminisme baiting (ça existe ?), paresse ou prétention intellectuelle, misogynie… Mes déceptions de l’année (pardon aux artistes talentueux.euses qui sont parfois derrière ces oeuvres). Crédit du concept : bitchemedia.com

La femme de Tchaïkovski, Kirill Serebrennikov

En regardant La femme de Tchaïkovski, je crois que j’ai touché le fond : c’était l’hiver, il faisait froid et moche, et le film était affreusement mauvais. C’est terrible, parce que j’ai tout simplement adoré les deux premiers longs métrages du réalisateur (le très rock’n’roll Leto et l’halluciné Fièvre de Petrov), mais cette fois-ci, je suis ressortie perplexe et fâchée. Serebrennikov nous prend en otage et nous force à être les témoins de la déchéance d’Antonina, la femme du célèbre compositeur russe, qui perd la raison lorsqu’il la quitte sans égard. Il faut savoir que le réalisateur a carrément exagéré l’érotomanie dont souffre clairement l’héroïne, qui dans la vraie vie, n’a jamais revu son mari après leur séparation : je ne comprends pas pourquoi il a tant tenu à noircir le tableau et à dégrader à ce point son personnage. Antonina ne fait que souffrir de long, en large et en travers pendant plus de deux heures. Pour moi, il faut un peu de misogynie pour écrire une telle histoire, qui, au fond, parle du harcèlement d’une femme envers un homme (subversif !). Si c’est sa tentative provocante d’érafler le génie russe, elle s’effectue au détriment des femmes à l’écran et dans la salle ; il y avait mille façons de raconter cette histoire en respectant Antonina, plutôt que de la traîner dans la boue (et ce n’est pas parce qu’on insère des plans séquences à tout va qu’un film est bien).

Scream VI, Tyler Gillett & Matt Bettinelli-Olpin

Ah ! Scream ! Voué tous les ans à être dans mes Razzie Awards. La franchise Scream-post-Wes-Craven n’a pas vraiment besoin de moi pour écorner son image, puisque Jenna Ortega elle même (qui tient l’un des rôles principaux) a choisi cette année de quitter le projet après que la production ait licencié sa collègue (et soeur à l’écran) Melissa Barrera, lorsque cette dernière a ouvertement soutenu la Palestine (officiellement, son départ est dû à son emploi du temps chargé). Il semblerait donc que la saga touche à sa fin, et ce n’est pas plus mal, parce que ce sixième volet est tout simplement désolant. J’avoue que je n’étais pas non plus emballée par le premier épisode du reboot, qui s’est vraiment vautré dans la caricature de l’original, mais qui comportait malgré tout quelques bonnes idées. Ce sixième film avait beaucoup d’atouts dans sa manche : la délocalisation de l’histoire à New York, le retour de Hayden Panettiere, un cameo de Samara Weaving, l’excellente actrice du film d’horreur Ready or Not… Mais malgré ces bases assez solides, le film s’enfonce dans une chasse au coupable tout sauf intéressante, tout en refusant de sacrifier ses héros (quel intérêt que tous les personnages se fassent sauvagement poignarder s’ils survivent tous miraculeusement à la fin ?). Le pire étant probablement le fantôme de Billy Loomis qui hante sa soit-disant fille cachée… Vraiment, c’est trop mauvais. J’espère que le 7 ne verra jamais le jour, car ça doit cesser (la saga est bien partie pour mourir, cette fois-ci).

Pour en finir avec la passion : l’abus en littérature, Elodie Pinel, Marie-Pierre Tachet et Sarah Delale

Pour en finir avec la passion me faisait de l’oeil sur l’étagère de la librairie et avait tout pour me plaire : il se présente comme un essai qui revient sur le motif de la passion amoureuse dans les grandes oeuvres de la littérature française, pour montrer la façon dont elles banalisent la violence et l’abus. Jusque là, tout va bien. Malheureusement, les autrices n’apportent pas vraiment beaucoup de matière en terme d’analyse de texte : elles se contentent souvent de résumer l’intrigue en citant quelques passages, et ramènent tout à la psychiatrie, en cherchant à diagnostiquer le livre et les personnages de syndromes type « pervers narcissique » ou « personnalité borderline » (ce qui, pour moi, ne tient pas vraiment). J’aime beaucoup l’idée de l’anachronisme en analyse textuelle, mais là, c’était vraiment forcer la lecture médicale d’oeuvres sur lesquelles il y a avait beaucoup plus à dire. Bref, c’est un essai qui n’a pas tenu ses promesses pour moi.

The Idol, Sam Levinson

J’ai déja écrit pas mal de choses au sujet de la catastrophe qu’est The Idol, alors je me contenterai de rappeler qu’en plus d’être nullissime, la série est aussi l’histoire de l’invisibilisation de deux femmes :

- celle devant la caméra, à savoir le personnage de Lily Rose Depp, qui est vite éclipsé par The Weeknd (à la demande de celui ci, qui trouvait que le scénario ne se concentrait pas assez sur lui)

- celle derrière la caméra, puisqu’à mi-chemin du projet, sur la demande de The Weeknd (qui, encore une fois, trouvait qu’on ne faisait pas assez grand cas de sa personne), la réalisatrice originale, Amy Seimetz, a été évincée et remplacée par Sam Levinson.

Quand on pense que cette série aurait pu être le Hannah Montana de nos vies d’adultes… J’espère que 2024 signera la mort professionnelle de ces deux hommes ! Il est temps !

American Horror Story : Delicate, Ryan Murphy

Oui, en 2023, je suis une des rares personnes qui continuent de regarder American Horror Story, même si c’est la saison 12. Et cette année, ce n’était pas joyeux. What’s going on avec Ryan Murphy (à part le fait que lui et son équipe aient été accusés de racisme par l’actrice Angelica Ross) ? J’avoue que j’avais été plutôt emballée par le micro format de la saison Double feature (celle avec Kaia Gerber et Kevin de Home Alone), mais cette fois-ci, l’histoire en 5 épisodes ne fonctionne pas. Inspiré d’un roman du même nom, Delicate revisite globalement le film Rosemary’s Baby, version hollywood glam et grande maison épurée chic. D’habitude I’m a sucker pour ce type d’esthétique, et le cast était délicieux (Logan de Gilmore Girls… Kim Kardashian…), mais ça n’a pas suffit à sauver un scénario écrit avec les pieds. Les épisodes s’enchaînent mal, patinent, les événements se répètent sans grande cohérence narrative et on voit la fin arriver à 10km. La question doit se poser : plus de dix ans après son lancement AHS devrait-elle s’arrêter pour son propre bien ? (Je sais que tout le monde répondra oui, mais j’aime vraiment beaucoup cette série).

Barbie, Greta Gerwig

C’est peut être un peu rude de ma part de mettre le film de Greta Gerwig dans cette liste, car en soi, je n’ai pas détesté Barbie ; j’ai même franchement rigolé à plusieurs moments (ma blague préfére : les clichés sur les romcoms et le Ken qui enlève les lunettes d’une Barbie pour la ‘rendre belle’). Je pense aussi que le film a fait du bien à la bro cinéphilie™ et a permis un vrai girls moment cet été. Néanmoins, j’ai peiné à comprendre le fil narratif qu’il déroulait et le message qu’il voulait nous faire passer -et puis, j’en attendais un peu plus. Parce que le film était une commande de Matel et que Gerwig ne pouvait pas ouvertement taper sur la marque, il manquait à mon sens une importante critique de Barbie : les milliers de complexes qu’elle a inspiré aux jeunes filles et la façon dont elle a contribué à normaliser des standards de beauté et de minceur innatteignables. Si la scène de la cafetaria et le mini-monologue de Sacha abordent brièvement le sujet, cette critique est vite évacuée puisque la jeune fille devient ensuite amie avec Barbie, et que le sujet n’est plus jamais abordé. Le speech « féministe » d’America Ferrera, qui est censé donner au film toute sa teneur politique, a la profondeur d’une pub pour épilateur électrique. Bref, Barbie a la saveur douce-amère d’un contenu très purple washing, sauce girlboss ; il ne délivre aucun vrai propos tout en essayant tant bien que mal d’adresser tous les problèmes du patriarcat. Il en résulte une sorte de méli-mélo rigolo mais assez vide, ce qui est un peu décevant lorsqu’on sait que Greta Gerwig est derrière les récits féminins les plus réjouissants de ces dernières années…