whichever way we go, know I’m right here by your side, shawty

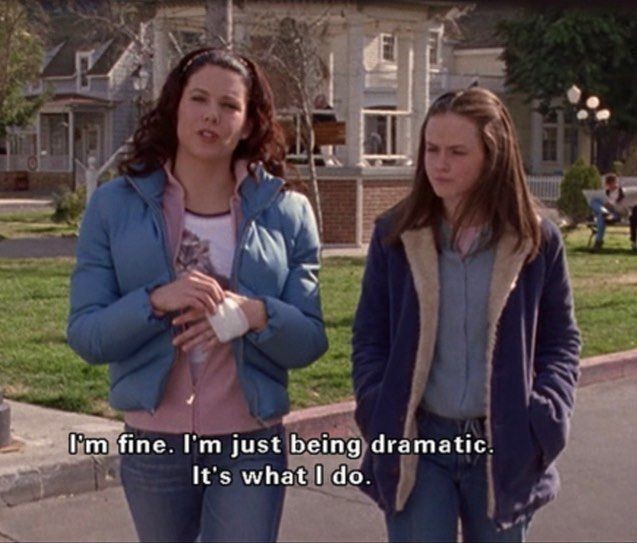

Je n’ai pas regardé Stranger Things parce que je suis trop obsédée par Gilmore Girls, mais la saison 4 m’a quand même donné une excellente raison de réécouter Kate Bush :

De l’écriture des femmes afro-américaines

En juin, j’ai commencé quelques essais mais j’ai surtout dévoré Their Eyes Were Watching God, le roman de Zora Neale Hurston, une écrivaine et anthropologue afro-américaine de l’Entre-deux-guerres. J’ai été happée instantanément par son écriture très vivante, très orale, qui s’attache à donner corps à l’anglais des communautés noires, avec ses tournures propres, ses images et ses jurons. J’ai d’ailleurs regretté de ne pas avoir essayé de le lire en version originale, parce que c’est un dialecte qui n’a pas vraiment d’équivalent en français : on sent que la traductrice de cette édition, Sika Fakambi, a essayé de retranscrire la texture si particulière de la langue de Hurston, mais malgré tout -et ce n’est pas sa faute- on sent l’effort de transposition, ce qui donne parfois des phrases un peu bizarres. Le lire en français m’a moi aussi mise un peu dans une posture de linguiste et d’archéologue, qui réussissait avec plus ou moins de succès à exhumer les mots originaux sous leur traduction française. Je pense qu’on accroche soit complètement, soit pas du tout à ce récit enchâssé dans un récit, plein de sons, de couleurs et de petites vérités philosophiques cachées ça et là. Personnellement, j’ai tout de suite adoré l’héroïne, Janie, tantôt adolescente, tantôt adulte, et son désir de vivre et d’aimer. Zora Neale Hurston fait à la fois le portrait d’une femme et d’une communauté à un moment précis de son histoire, et entrelace considérations sur les rapports hommes-femmes et la classe sociale avec une simplicité remarquable.

L’autrice a beaucoup été comparée à Toni Morrison dans les critiques, et même si j’y ai pensé par moment, franchement, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi. Certes, toutes les deux ont une langue bien à elles, mais celle de Morrison est bien plus corporelle et revêche et ses histoires bien plus impitoyables ; surtout, elle venait de naître au moment où le roman est paru. Pourtant, impossible que l’une n’appelle pas l’autre dans l’imaginaire collectif -et le mien, car au fond, je ne lis pas tant d’autrices afro-américaines que ça, et ma méconnaissance me pousse finalement à les mettre toutes dans le même sac sans réussir à me pencher sur leurs particularités. Cette espèce de vaste homogénéité m’a aussi fait réfléchir à ce qu’elles disent chacune de leur posture de femme noire, chacune à leur époque, et à l’importance de leur témoignage. Aujourd’hui, il y a pléthore d’œuvres littéraires et cinématographiques qui traitent de la condition afro-américaine aux Etats-Unis ; mais finalement, les femmes sont souvent au second plan dans ces témoignages, reléguées à des rôles extrêmement douloureux -on se rappelle par exemple les critiques qui ont pu être émises à l’encontre du personnage de Lupita Nyong’o, condamnée à être torturée sans fin dans Twelve Years A Slave. La place des femmes noires dans l’Histoire américaine et du monde en général est à la jonction de tellement de discriminations et de solidarités complexes qu’elle ne peut pas être réduite à une posture unique, soit côté féminisme, soit côté droits civiques. C’est important je crois d’avoir accès à ces voix plurielles et distinctes, qui racontent chacune à leur façon la complexité de ces femmes, et surtout, qui les mettent en scène dans toutes leurs contradictions, leurs luttes mais aussi leurs succès. C’est important aussi de les voir et de les lire heureuses, pleinement maîtresses de leurs vies et pas juste concubine ou domestique ou souffre-douleur ou sidekick. Je pense au personnage de Sethe dans Beloved et au bonheur qu’elle arrive à connaître, puis à Janie, l’héroïne de Hurston, à l’émancipation qu’elle choisit et qu’elle habite activement, et je suis vraiment contente d’avoir pu être le témoin discret de ces destins.

Motomami à l’écran ?

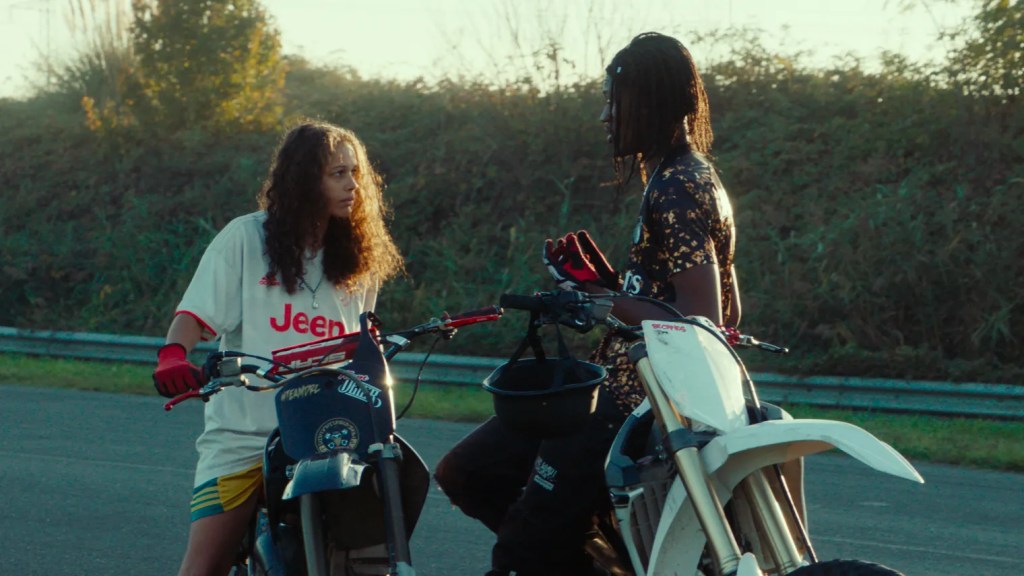

Je n’ai pas été beaucoup au ciné ce mois-ci -j’ai l’impression d’écrire tout le temps ça, mais c’est vraiment une période creuse en ce moment, non ?- mais j’ai pu voir le superbe Rodéo de Lola Quiveron, qui passait à Cannes et dont les Parisien.ne.s exclu.e.s du festival (c’est à dire, moi, qui le vit tout à fait bien) ont pu manger les miettes grâce à des séances de reprise. J’en attendais beaucoup et que dire ? Il n’y a pas deux films comme celui-ci dans le paysage hexagonal français. Rodéo est à la frontière de plein de choses : le film de genre, le film social, le coming of age, le clip vidéo… Il est traversé par une énergie qui doit beaucoup à la fougue de son actrice principale, Julie Ledru, incandescente dès les premières secondes. A certains moments, le film donne l’impression de prendre un mauvais virage : comment parler d’un personnage féminin dans un milieu aussi masculin sans la réduire aux stéréotypes habituels -l’amoureuse, la muse, la mère de famille- mais tout en restant réaliste concernant les obstacles qu’elle rencontrera forcément ? A mes yeux, Lola Quiveron évite les écueils les plus évidents d’un film qui pourrait se vouloir le portrait d’un milieu mais qui, au final, ne se réduit pas à ça, en faisant baigner son œuvre dans une atmosphère quasi-surréaliste. Rodéo flirte avec le surnaturel et c’est au final ça qui selon moi fait toute son originalité et sa force, dans un cinéma français gangrené par l’ambition des réalisateurs bourgeois de parler “des autres” et de leur humanité.

Il s’avère que j’ai vu Rodéo le jour de la sortie de You Can’t Kill Me, le dernier album de 070 Shake, soit le sosie de Julie Ledru. C’était trop pour être une simple coïncidence et impossible du coup pour moi de ne pas faire le lien entre ces deux œuvres, qui partagent 1) la figure de la fille boyish qui s’habille comme un skater, 2) la même énergie rebelle et 3) une sensibilité profonde. You Can’t Kill Me réunit tout ce que j’aime chez 070 Shake : des productions travaillées et virtuoses et le contraste génial entre la rugosité de son personnage et la délicatesse de ses paroles. Il suffit d’écouter Skin and Bones pour comprendre que, derrière ses airs blasés et ses grands t-shirts, Shake est une indécrottable romantique (comme moi) :

And we spoke in past tense

Reminisce ’bout back when our spirits used to dance with each other

We been smoking gas, yeah

This is so romantic, I never wanna press fast forward

You treat me like I’m more than a pair of skin and bones

And that really made a difference in my story

Life will take its toll

But whichever way we go

Know I’m right here by your side, shawty

Je dis juste que personne ne les a jamais vues au même endroit au même moment

Je suis toujours hyper émue et transportée par tous les morceaux de 070 Shake et évidemment, j’ai savouré la grande diversité des choses qu’elle propose sur You Can’t Kill Me -à commencer par la très belle pochette, créée par le peintre Nicola Samori. Il y a History et ses twists sans fin qu’elle prend le temps de développer soigneusement sur les cinq minutes du morceau, un plaisir sans fin, et la sensualité de Blue Velvet, l’excellent Cocoon… Et puis, il y a cette très belle collaboration avec mon guilty pleasure (Christine and The Queens) sur Body, qui m’a bien sûr achevée. Kehlani a tellement de chance…

L’inconscient au ciné

Ce mois-ci, j’ai aussi pu voir en avant première le très joli Bruit du dehors, le film du réalisateur américain Ted Fendt que j’ai aussi rencontré pour parler d’amitié au cinéma, de Rohmer et de la façon dont on rejoue inconsciemment notre vie lorsque l’on écrit, même quand on ne parle pas de soi directement. La critique du film est dispo ici.

Rester à Stars Hollow toute l’année et refuser de se confronter à des séries plus actuelles

Ce mois-ci, j’ai écouté presque quotidiennement les épisodes du podcast Gilmore to say, consacré à l’analyse pointue des thèmes et des personnages de Gilmore Girls. Si comme moi vous avez regardé plusieurs fois les différentes saisons, que la série est votre comfort show ultime et que vous harcelez vos ami.e.s pour leur parler de la façon dont la parentalité est traitée dans le show, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur cet excellent format de décryptage de la pop culture.

Le sous titre de cette partie n’est pas tout à fait vrai, car j’ai quand même (évidemment) regardé l’adaptation par hulu de Conversation with friends, le roman de Sally Rooney que je préfère (j’en ai lu deux). J’étais évidemment très impatiente de découvrir la façon dont l’histoire pouvait être transposée en images, et sur ce plan je trouve que le casting est très satisfaisant (Jemima Kirke est parfaite en it-girl littéraire, Sasha Lane est une excellente Bobbi et DON’T GET ME STARTED on Mr. Taylor Swift en Nick Haymes…). La série aplanit beaucoup la narration de Rooney et permet de voir les personnages sous un autre jour ; un peu comme avec Normal People, les personnages que je trouvais particulièrement insupportables à l’écrit (Bobbi et Melissa) me sont apparus plus doux, plus aimables, tandis que ceux que je tolérais (Frances) m’ont tout simplement horripilée. Est-ce que je me suis trop investie dans Frances à la lecture à cause de la narration à la première personne, tout ça pour découvrir avec un peu de distance à l’écran qu’elle était tout simplement imbuvable, ou est-ce que tous les personnages de Sally Rooney sont-ils un peu affreux ?

Fondamentalement, ce qui m’intéresse dans l’œuvre de Rooney, et qui est très bien mis en scène dans Conversation with friends, c’est l’incommunicabilité qui caractérise nos rapports sociaux mâtinés de technologie en 2022. Nous sommes de tellement mauvais.e.s communicant.e.s. Est-ce qu’on devrait rajouter un smiley à la fin de notre sms ou un point ? Combien de temps doit-on attendre avant de répondre à un message pour avoir l’air désirable ? Je trouve que la série souligne encore mieux que le livre la présence envahissante des écrans qui s’interposent entre nous et les autres et la place croissante qu’ils jouent dans nos échanges. C’est aussi une série qui parle très bien selon moi de la façon dont on se présente au monde, de l’écart constant qu’il y a entre la personne que l’on veut être, celle que les autres perçoivent et celle que l’on est vraiment, et de l’impossibilité de réconcilier les trois. Bref, comme toujours, Sally Rooney donne du grain à moudre concernant les micro-échecs de nos relations humaines.

On se quitte sur les tendres mots de notre trésor national (Clara Luciani), dont j’ai rêveusement écouté en boucle l’album Coeur, et qui dépeint très bien le rôle que jouent dans l’amour l’imaginaire et le stalking sur insta :

Je reste amoureuse d’une idée qui s’éteint

Figée à jamais dans un miroir sans tain

D’où je te regarde t’en sortir à merveille

Épier ton bonheur me le rend moins cruel

❤ à dans un mois !