Retour sur les oeuvres qui me permettent de survivre au coeur de l’hiver

En janvier, mois du renouveau et du recommencement, bizarrement, j’ai beaucoup regardé de films qui parlaient de la mort . Dans ma vie personnelle, j’ai eu pas mal de problèmes de santé, et je crois que je me suis laissée porter sans réfléchir vers des films qui faisaient écho à mes propres craintes -la maladie, ce qu’on que laisse derrière soi, le récit de sa propre vie et la maîtrise que l’on peut avoir dessus. Ce thème a ensuite trouvé un écho particulièrement triste dans l’annonce du décès de David Lynch, l’un de mes réalisateurs préférés, dont les films ont eu un impact gigantesque sur mon amour du cinéma. Je ne me lancerai pas dans l’analyse de ses oeuvres, car leur signification appartient à chacun.e, mais je dirais juste qu’il m’a appris l’une des plus grandes leçons de ma vie de spectatrice : lâcher prise face aux films que l’on voit, et se libérer de la question du sens (un concept auquel il n’adhérait d’ailleurs pas trop). “Je ne sais pas pourquoi les gens s’attendent à ce que l’art ait un sens alors même qu’ils acceptent l’idée que la vie n’a pas de sens” expliquait-il en 1989. J’y pense encore très souvent.

🎞️ De l’art de mourir (et de travailler, et d’avoir un orgasme) au cinéma

Durant ce mois de déprime et de réflexion sur la vie et sa fin, je d’abord suis allée voir Oh, Canada, le dernier film de Paul Schrader, un cinéaste dont le travail m’a toujours plu sans me hanter (j’ai un gros faible pour Americain Gigolo en tant que fan de film noir et de thriller érotique des 80s). Je n’en attendais pas grand chose, mais je me suis laissée surprendre et bercer par ce film-témoignage, où il est difficile de ne pas reconnaître en creux le portrait d’un réalisateur vieillissant. J’y ai retrouvé Richard Gere, un acteur que j’aime beaucoup (j’ai vu Pretty Woman beaucoup trop jeune), et Jacob Elordi, sexy as always ; surtout, j’ai aimé ce que Oh Canada racontait sur l’idée qu’il est difficile -voire même impossible- de créer un vrai récit de soi, et que les narrateurs auxquels nous accordons aveuglément notre confiance ne sont pas toujours fiables. Dans ce film aux multiples seuils narratifs et aux multiples points de vue, l’histoire est fragmentée, incomplète, et pas très linéaire. Leonard, le personnage principal, se voit-il tel qu’il est ? Qui détient la vérité sur ce qu’est réellement une personne, une vie ? Certes, le film n’est pas révolutionnaire et les personnages féminins sont pauvres (j’aurais tant aimé voir plus Uma Thurman), mais les pistes narratives qu’il pose m’ont étrangement fascinées. Sa bande son, imaginée par l’artiste Phosphorescent, m’a beaucoup marquée : des notes faussement douces, de l’indie folk qui bascule lentement vers quelque chose de plus atmosphérique et inquiétant… Je l’ai écoutée en boucle pendant tout le mois, jusqu’à connaître par coeur les paroles de certains morceaux :

to live you must die

yes and more than one time

you must kiss it goodbye

and never go back to that life

J’ai ensuite plongé dans l’œuvre d’un autre réalisateur vieillissant, avec La chambre d’à côté de Pedro Almodovar, qui, elle aussi, parle de fin de vie. A la différence de Oh, Canada, La chambre d’à côté investigue plutôt l’avant que l’après. J’entretiens une relation assez conflictuelle avec le cinéma d’Almodovar, dont certains films m’ont ravie (j’avais adoré Madres Parallelas, et Volver est clairement très chouette) et d’autres, totalement horrifiée (ses scènes de viol à répétition, notamment, m’interrogent, mais c’est le sujet d’un autre post). La Chambre d’à côté, néanmoins, m’a conquise. C’est un très beau film qui soulève des questions importantes, et notamment celle de l’euthanasie et du droit à mourir dignement -des sujets qui vont probablement occuper de plus en plus de place dans le débat public ces prochaines années, alors que le système de santé décline et que l’extrême droite progresse. Néanmoins, Almodovar ne s’étend pas trop sur la question et ne transforme pas son film en brûlot politique, malgré quelques répliques ça et là qui laissent transparaître avec assez peu de subtilité ses vue sur le monde d’aujourd’hui (certaines, rétrogrades -on n’a plus le droit de se toucher sans risquer un procès-, d’autres, étonnamment modernes -le libéralisme et le fascisme mèneront inexorablement à la destruction de la planète, et ce, sous peu). J’ai adoré la placidité et la simplicité de ce film sur l’amitié féminine jusqu’au bout, ses vraies questions sur la mort et la peur qu’elle suscite en nous, mais aussi son dialogue avec d’autres œuvres -Joyce, Hopper, pour ne citer qu’eux. Surtout, j’ai emporté avec moi la petite maxime que le personnage d’Ingrid (Julianne Moore, une sainte) offre à son ami Damian : il y a plusieurs façons de vivre à l’intérieur d’une tragédie. Une note d’espoir dans ce monde déclinant, face auquel je me sens bien souvent impuissante, et que j’ai accueillie avec une émotion douce-amère.

Last but not least, j’ai découvert le film Working Girl de Mike Nichols, avec Melanie Griffith et Sigourney Weaver. Il était sur ma watchlist depuis longtemps car il fait partie des films mentionnés dans Gilmore Girls (la liste non-exhaustive des 483 titres cités dans la série est disponible ici), et j’y ai repensé ce mois-ci après avoir vu Babygirl, le film de Halina Reijn sur une CEO qui entame une relation de soumission sexuelle avec son stagiaire. Babygirl, en lui-même, ne m’a pas renversée : j’ai trouvé que le film voulait parler de trop de choses (la sexualité féminine, les fantasmes, les girlboss, le monde du travail, la robotique, les injonctions de beauté, les traumas…), et que, de façon très prévisible, aucune de ses thématiques n’était creusée de façon vraiment intéressante. Ce qui était le plus passionnant, au fond, c’était le dialogue que Babygirl entretient avec d’autres films, et notamment avec les thriller érotiques des années 80 (encore eux, et encore une fois, je les adore : je pourrais regarder en boucle 9 weeks and a half ou Basic Instinct, aussi mauvais que délicieux).

Working Girl pourrait aussi figurer parmi les films auxquels Babygirl fait écho. Dans son interview pour Vogue (où Lolita Mang parle très bien des quelques points intéressants du film, comme son rapport au cringe ou à l’orgasme), Reijn explique : “Je viens d’une génération où le féminisme se résumait à être forte”. Si Babygirl échoue (selon moi) à proposer quelque chose de pertinent sur ce sujet, Working girl, lui, est en plein dedans. Sorti en 1988, c’est un fantastique témoignage d’une autre époque féministe, marquée par les débuts des femmes dans des sphères professionnelles traditionnellement masculines (ici : le trading et Wall Street). On y suit le parcours de deux femmes, l’une businesswoman richissime et l’autre secrétaire issue de la classe ouvrière de Staten Island. C’est un conte de fées très 80s, avec des brushings vaporeux et bouffants, des pardessus oversized et des ordinateurs vintages, porté par une très belle musique et le leitmotiv de “si on veut, on peut” dont le néolibéralisme a aujourd’hui un goût amer ; il m’a fait réfléchir à la façon dont nos mères (ou les personnages de Sex and the City) ont pu être biberonnées à ces idées capitalistes et carriéristes de femmes rêvant de “tout avoir”. C’est un peu difficile de découvrir ce film aujourd’hui, parce qu’on y décelle tout ce qu’il aurait pu être mais n’a pas été, compte tenu d’une narration encore centrée autour de la rivalité féminine et du happy ending hétérosexuel ; néanmoins, Working Girl parle aussi de transfuge de classe (son titre renvoie aussi bien au milieu social de l’héroïne et pas juste à sa résilience), et en cela, Melanie Griffith y est savoureuse. Working Girl ménage aussi une jolie place à la réflexion sur l’amitié : j’étais très émue que le film se termine par exemple sur le coup de fil de l’héroïne à sa meilleure amie, plutôt que sur un baiser langoureux avec Harrison Ford.

📚 Lectures : Mona Chollet et Sally Rooney

En janvier, j’ai dévoré l’essai de Mona Chollet sur la culpabilité, et j’ai adoré retrouver sa plume familière, qui mélange si bien vécu personnel et analyse sociétale. Comme toujours, elle réussit à mettre de l’ordre dans des idées que j’ai déjà dans un coin de ma tête, mais sur lesquelles je ne prends pas forcément le temps de m’attarder. Ici, elle décortique la façon dont nous nous en voulons et en voulons aux autres, parce que, pour reprendre ses mots et ceux du psychologue Yves-Alexandre Thalmann, qu’elle cite, “plutôt que d’admettre son impuissance face à la fragilité du vivant et à la ‘terrifiante insécurité’ propre à l’existence (…), on préfère se persuader qu’on a une prise sur les événements, quitte à s’accabler soi-même”. La culpabilité comme outil de contrôle -de soi, des autres : c’est que s’emploie à analyser l’autrice, en observant son pouvoir dans différents domaines, comme l’éducation des enfants, la maternité, le travail ou le militantisme. La lecture de son chapitre sur l’injonction capitaliste à la productivité est selon moi d’utilité publique, tout comme les pistes qu’elle lance dans celui consacré à l’hypervigilance qui caractérise l’activisme d’aujourd’hui. Je l’ai crayonné de part en part, j’en ai parlé à tout le monde et maintenant, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dedans pour prendre une grande bouffée d’espoir et de résilience (bien que les thèmes qu’elle aborde soient tout sauf faciles).

Mon autre lecture du mois était le dernier roman de Sally Rooney et sur ce point, je souhaiterais rappeler que j’entretiens une relation d’amour-haine avec cette autrice, dont j’ai beaucoup aimé les deux premiers romans, mais dont la fatuité intellectuelle et le côté gauche caviar me donnent envie de m’arracher les yeux. La force de Rooney, c’est son écriture précise, incisive, presque clinique, et la façon dont elle réussit à faire jaillir une émotion immense en quelques mots bien choisis. Sa faiblesse, c’est d’écrire en boucle la même histoire, avec les mêmes personnages qui lui ressemblent (des étudiants transfuges aux aspirations littéraires et aux vies amoureuses brouillonnes), et de nous vendre ça sous l’étiquette “roman communiste” (personnellement, j’adhère à la critique selon laquelle les convictions politiques de ses personnages sont une posture superficielle). Je suis aussi lassée par la façon dont Sally Rooney est toujours extrêmement complaisante à l’égard de ses héros masculins, doux, paumés, qui font irruption dans la vie des femmes comme une comète dans le ciel, pour leur offrir la compassion dont, visiblement, leurs familles à elles ne sont jamais capable. Rooney est devenue la championne de la masculinité soft, toujours à la limite du mal-être ou de la dépression, et qu’elle présente comme digne de rédemption et de sympathie ; je trouverais ça intéressant si elle offrait la même clémence à ses héroïnes, mais ces dernières sont toujours insupportables et dépeintes comme des personnes arrogantes, froides, égoïstes, pour lesquelles il est difficile d’éprouver de l’empathie, même quand leur partenaire leur fait du mal (et ça arrive souvent, puisque les héros de Rooney mentent, trompent, rabaissent, abandonnent et ont parfois honte des femmes (souvent plus jeunes) avec qui ils nouent des relations). Peut-être est-ce le spectre de la haine de soi qui hante les pages de ses livres , mais pour ma part, j’ai plutôt l’impression que l’autrice verse dans une sorte de post-féminisme, comme si elle était au-delà de ces considérations, et que, selon la bonne vieille posture de gauche, le féminisme ne tenait pas face à la lutte des classes.

Malgré ces (nombreuses) critiques, et alors que je ne m’attendais à : rien, j’ai beaucoup aimé son dernier roman (en réalité, il me reste encore une bonne centaine de pages à lire, mais j’avais trop envie d’écrire dessus). On y retrouve les mêmes écueils, notamment au niveau de la forme, puisque Sally Rooney s’essaye à une sorte de stream of consciousness en se prenant pour James Joyce, ce qui n’est pas très réussi. Néanmoins, j’avoue avoir été très, très touchée par l’histoire entre Ivan et Margaret, même s’ils s’inscrivent dans les archétypes rooniens habituels (un garçon hypersensible, ici visiblement autiste même si le mot n’est jamais prononcé, une femme qui se déteste et ne pense pas mériter l’amour des autres). Dans l’écriture de leurs scènes, je trouve, Sally Rooney se surpasse de délicatesse et de beauté ; on a un peu la sensation d’un livre dans un livre, et j’avais parfois envie de sauter les passages sur l’autre héros, Peter, pour ne retenir que ces moments-là. J’ai l’impression qu’en assumant son obsession pour les hommes et en les érigeant enfin en personnages principaux de son roman, plutôt que de les raconter par le biais des femmes avec qui ils couchent, Rooney a vraiment trouvé sa voie (voix) ; peut-être qu’en acceptant que son talent réside là (et en réalité, nous avons besoin d’une certaine façon de ces héros alternatifs, autres visages de la masculinité), je pourrais me réconcilier avec ses oeuvres. Mais bon.

💿 Eurodance futuristique et hantise southern gothique

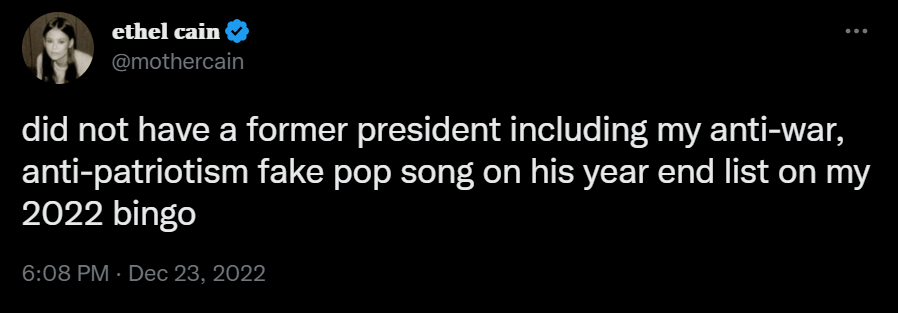

Côté musique, outre des bandes-son, janvier était aussi le mois de la sortie de deux albums que j’attendais avec impatience : celui d’Ethel Cain et celui de FKA Twigs.

J’ai adoré Preacher’s Daughter, son imaginaire foisonnant, son story-telling autour du sud ultra-religieux des Etats-Unis et ses productions lancinantes. Ethel Cain m’apparaît encore aujourd’hui comme une sorte de Lana Del Rey queer, plus cunty et plus à gauche. Son vécu de femme trans en fait une activiste flamboyante et drolissime sur les réseaux sociaux ; artistiquement, elle exploite l’iconographie sudiste et southern gothic, là où Del Rey conte surtout la liberté de l’ouest et l’air poisseux de Los Angeles (un pont délicieux se tisse entre les deux, je trouve, sur le morceau “Thoroughfare”, quand Cain fuit le Texas pour la Californie). Perverts, son nouveau projet, est cependant très différent de Preacher’s Daughter. On est à la limite de l’inécoutable, avec des morceaux de 10 à 15mn, sans paroles, portés par des sonorités ambiantes très sombres, très angoissantes. J’ai eu l’impression de rentrer à l’aveuglette dans un film de David Lynch (oui, encore lui) ou dans le générique d’American Horror Story, et de m’y perdre. Malgré tout, Perverts fascine, désoriente et happe. Ethen Cain y brode de nouveau sur le thème de la religion, avec une noirceur inédite (elle ouvre sur une reprise du morceau “Nearer, my God, to Thee”, qui aurait peut-être été le dernier morceau joué pendant le naufrage du Titanic), et bifurque instantanément vers le thème de la masturbation (“Heaven has forsaken the masturbator”, le Ciel a abandonné celui qui se masturbe), avant d’enchaîner sur chansons aux noms imaginaires (“pulldrone”, “thatorchia”). L’un dans l’autre, cet album (qu’elle même décrit comme un détour dans son projet musical initial) s’inscrit clairement dans sa volonté de s’éloigner de la scène mainstream et de s’autoriser à explorer un autre pan de sa créativité, peu importe que cela plaise ou non à ses fans. Chilly !

L’autre grande sortie du mois, elle aussi, détonne : Eusexua (un mot qui fait référence à un sentiment d’euphorie transcendantale, ou “ le moment juste avant l’orgasme” selon la chanteuse), le troisième album studio de FKA Twigs, ne connaît ni d’équivalent, ni d’égal. La première fois que j’ai découvert Twigs, c’était en 2013, avec son clip “Water Me”, où son visage déformé aux très, très grands yeux, mangeait tout l’écran. J’avais 16 ans et j’ai été très impressionnée, un peu comme face à un film d’horreur. Depuis j’écoute compulsivement tout ce que la chanteuse britannique veut bien nous offrir (une mixtape, un album sur sa rupture avec Robert Pattinson, un featuring avec North West). Eusexua ouvre une nouvelle ère dans l’univers bizarro-futuristico-terrifiant de FKA Twigs -peut être sa plus joyeuse depuis des années : c’est un vrai hommage au club et à la sensualité, avec des sonorités libératrices et enivrantes, très eurodance et techno. Il traduit parfaitement la sensation de toute puissance que l’on peut ressentir, sanglé.e dans son meilleur outfit, sur un dancefloor, au climax de la soirée. Étrangement, il m’évoque aussi le générique en slow/fast motion d’une série des années 2000.

En 2025, FKA Twigs est clairement that girl, une icone rétro-futuriste (le spectre de Madonna et de Kylie Minogue plane sur elle), et c’est ultra-réjouissant de se laisser entraîner dans le tourbillon (très maîtrisé) qu’elle a composé pour l’occasion. Mes chansons préférées : « Girl Feels Good » (yeah, she does), « Drum of Death » (je suis totalement accro) et le sensuel « Striptease », au final inégalable. 0 skip.

J’ai aussi aimé :

- Ré-écouter l’album Nine Objects of desire de Suzanne Vega

- Revoir The Fog de John Carpenter (envie d’animer une station de radio dans un phare)

- la saison 3 de Sex and The City

On se quitte sur le morceau « Let The River Run », issu de la bande son de Working Girl, qui, j’espère, vous donnera un peu d’espoir et vous aidera à trouver votre façon à vous de vivre à l’intérieur de la tragédie actuelle du monde :

Et vous, quels étaient vos coups de coeur et vos obsessions du mois de janvier ?