I have emotional motion sickness

Ce mois-ci, entre chien et loups, à travers les nuits de printemps, j’ai écouté Phoebe Bridgers en boucle :

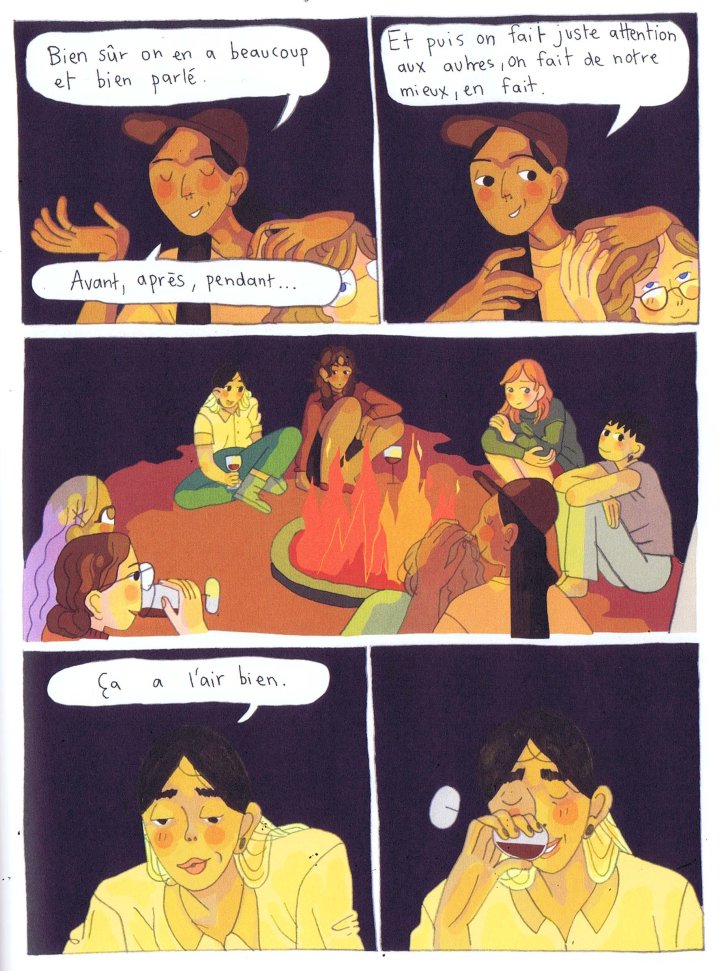

Les BD tristes pour réapprendre à vivre

En avril, j’ai lu la nouvelle BD de Mirion Malle, Adieu triste amour (je n’ai toujours pas lu C’est comme ça que je disparais et elle est désormais tout en haut de ma to-read list). Le trait à la fois doux et léger de Mirion m’a fait un bien fou et je me suis lovée dans ce récit ultra-touchant de renaissance comme on se blottit dans un plaid en hiver. Je crois que j’avais besoin de lire cette histoire et de la voir prendre vie au fil des pages ; ça a beaucoup résonné avec mes propres questionnements sur le couple hétérosexuel, la solitude, la communauté et ses possibilités. C’était dur de réfléchir avec Cléo à la situation que beaucoup de meufs hétéros ont un jour vécu : que faire quand on découvre que son partenaire est un agresseur ? Mais c’était aussi doux de lire l’histoire de femmes qui se retrouvent et recommencent tout, ensemble, loin de la ville. Comme le dit la quatrième de couverture : “Notre point commun à toutes, c’est qu’on était fatiguées. Tannées. Epuisées. Alors on est parties”. C’est un peu le mood.

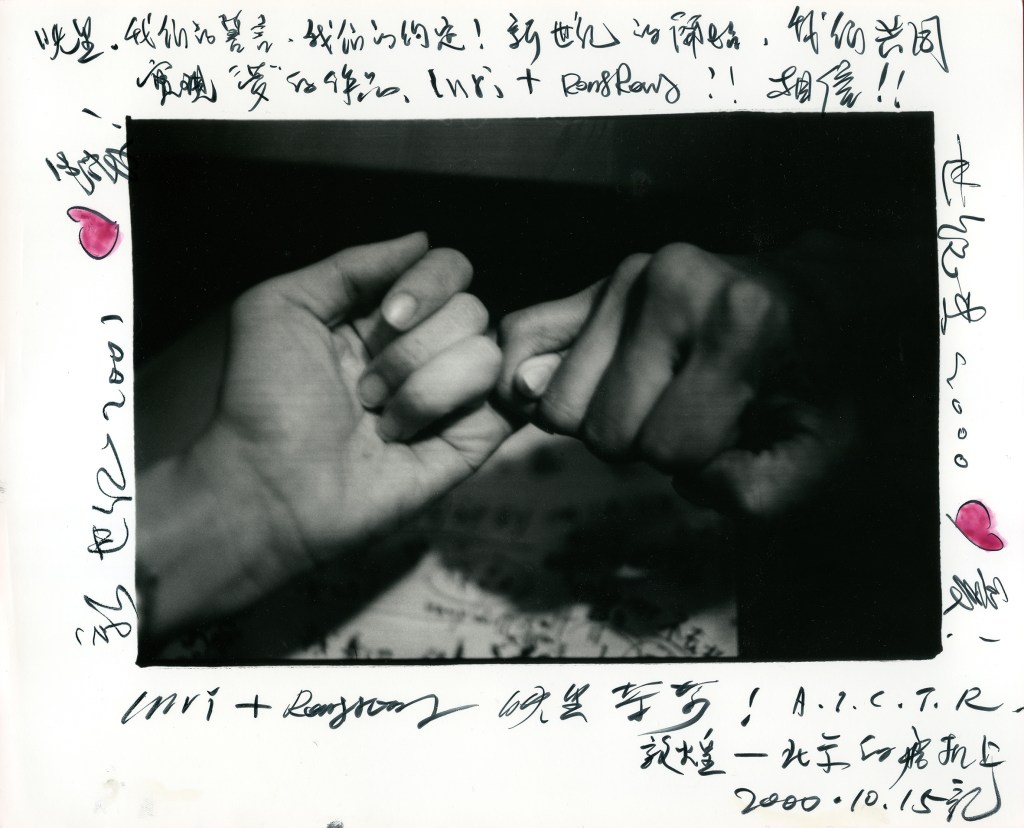

L’amour, c’est violent

A la MEP, je me suis promenée dans les très belles photos de l’exposition Love Songs, photographies de l’intime (elle est accrochée jusqu’en août !). Que le titre et l’affiche pleine de cœurs ne vous trompent pas : ce n’est pas tant une célébration du sentiment amoureux qu’un portrait exhaustif de toutes les hauts et les bas de l’amour, avec toute la douleur, l’ambivalence et la souffrance qu’il implique. Que ce soit à travers les portraits incandescents de Nan Goldin ou Larry Clark, qui montrent crûment les facettes les plus sombres des relations, ou bien à travers le deuil de Nobuyoshi Araki, les objectifs des photographes immortalisent des instants d’une rare vulnérabilité et font réfléchir à la façon dont un appareil photo peut s’immiscer entre deux personnes et ce qu’il peut raconter. Est-ce que c’est une façon de se (ré)approprier l’autre, encore et encore, même une fois qu’on l’a perdu.e ? Est-ce que c’est au contraire une manière d’approfondir le lien entre deux personnes, de pousser plus loin l’intimité ? Quel espace se dessine juste là, entre deux corps qui s’aiment et se parfois, se tuent ? Love songs montre la façon dont la caméra devient le troisième protagoniste des relations, jusque bien après leur fin.

Le trope de haters to lovers ne suffit pas à faire une bonne série, mais le questionnement sur le sexe, oui

Comme les ¾ des 15-25 adeptes du cottagecore et de Jane Austen, j’ai férocement bingewatché la saison 2 de Bridgerton (alors que je n’avais bien évidemment pas fini la saison 1). Je me suis heurtée aux mêmes obstacles que la première fois : certes, l’esthétique de Bridgerton est plaisante, certes, c’est agréable de voir autant de diversité à l’écran sans qu’elle soit forcément politisée (et surtout des héroïnes sud-asiatiques ! my 8 years old self would have loved that). Malheureusement, au-delà de ces deux atouts, Bridgerton n’a pas grand chose d’autre à offrir : la série pâtit d’un sérieux défaut d’écriture, d’intrigues inégales et d’un très mauvais rythme (la lenteur de l’épisode du mariage… jesus). L’érotisme entre les personnages est extrêmement mal gérée (le jeu de Jonathan Bailey pour mimer le désir réprimé… je veux dire, à part avoir les yeux exorbités, qu’a-t-il à proposer) et honnêtement, si les acteurs.trices n’étaient pas aussi séduisant.e.s, je pense que je n’aurais pas réussi à finir. On sent que Bridgerton est sérieusement pris en tension entre la volonté de livrer un propos moderne mâtiné de féminisme et celle de représenter un milieu précis -la noblesse pré-victorienne- et sa rigueur morale… sans y parvenir réellement.

Je suis donc retournée à ma période fétiche (la fin des années 90) pour passer un peu de temps dans la ville de mes rêves (New York) avec les héroïnes d’une série que je n’avais jamais regardée jusqu’ici : Sex and the City. J’ai eu l’impression qu’il était temps, en tant que citadine de vingt-cinq ans et wannabe journaliste en prise avec la dating culture, de me confronter à ce monument, et je n’ai pas été déçue. Certains aspects de la série ont très mal vieilli -le supposé progressisme de ses personnages féminins tire souvent la misogynie intériorisée, la relation de Big et Carrie est terrifiante, les agressions sexuelles que subit Charlotte à répétition me désolent- mais le propos reste incroyablement actuel et frais, et l’intemporalité, c’est le secret d’une vraie bonne série selon moi. Incroyable de réaliser qu’aujourd’hui encore, on se pose les mêmes questions sur l’exclusivité, l’engagement, le plaisir… Je me suis sentie tellement interpellée à tellement de moments que c’en était presque alarmant. Le seul hic, c’est probablement la situation financière de ses personnages -comment Carrie peut-elle décemment s’offrir une paire de chaussures à 400$, habiter un grand deux pièces à Manhattan et dîner dehors tous les soirs en écrivant une (1) colonne pour un (1) journal seulement ?

Porno, amour hasardeux et théâtre

Au cinéma, j’ai vu plein de belles choses ce mois-ci : d’abord, le très beau et très intense Entre les vagues d’Anaïs Volpé, que j’avais raté en mars et que je tenais absolument à rattraper, ne serait-ce que pour avoir la chance de voir Déborah Lukumuena à l’écran (non, je n’irai pas voir son film avec Gérard Depardieu). J’y suis allée sans savoir de quoi ça parlait -c’est toujours le meilleur moyen de découvrir un film selon moi- et j’ai été tout simplement terrassée par la fulgurance des images, des émotions et le jeu des actrices qui vont à 100 à l’heure. Il y avait aussi un très beau dialogue entre le théâtre et le cinéma, qui m’a fait réfléchir à la puissance d’évocation de ces deux médiums -comment filmer le théâtre, comment jouer le cinéma ? Anaïs Volpé arrive avec pleins de belles idées de mise en scène, elle nous entraîne dans un tourbillon de Paris à New York et on en sort lessivé.e mais éclairé.e de l’intérieur. Cependant, le film et le sort réservé au personnage d’Alma m’ont aussi interrogée à propos des opportunités offertes aux femmes noires et les trajectoires cinématographiques qu’on leur propose.

Je me suis aussi laissée emporter par la tendresse douce-amère des personnages de Ryusuke Hamaguchi, qui revenait ce mois-ci au ciné avec, Contes du hasard et autres fantaisies, un film sous forme de trois petites histoires interrogeant la notion du hasard, du destin, et leurs rôles dans nos vies. C’était à la fois très touchant et extrêmement drôle, d’un cynisme à toute épreuve ; j’y ai retrouvé les motifs de Drive my car que j’avais déjà beaucoup aimé cet été, et le plaisir qu’a le réalisateur d’entrecroiser cruellement les existences de personnages, pour le meilleur et le pire. C’était aussi l’occasion de voir des personnages lesbiens japonais à l’écran, ce qui n’est pas monnaie courante.

Enfin, j’ai eu la chance de voir le dernier film de Ti West. Si vous êtes amateur.trice de films d’horreur, vous le connaissez peut être pour sa participation à l’excellent V/H/S (un film qui m’a sérieusement traumatisée quand j’étais ado) ou à The ABC of Death. Je n’avais jamais vu ses propres longs métrages mais j’ai adoré X, qui était tout en haut de ma watchlist horrifique de 2022. Il y avait 150 façons de rater ce film qui, ambitieusement, parlait de porno, du sud des Etats-Unis et de la vieillesse ; on connaît tous.tes les travers du cinéma de genre concernant la représentation de la sexualité, surtout celle des femmes. Cependant, les personnages féminins -portés par un casting d’exception : Mia Goth, Brittany Snow (!! un comeback savoureux) et la nouvelle starlette de l’horreur, Jenna Ortega- avaient ici le beau rôle. Hommage au slasher et aux années 70, X est un film de genre qui prend son temps pour approfondir ses enjeux, son esthétique et son propos ; le montage, signé Ti West et David Kashevaroff, fait tout le sel du film et apporte un twist super rafraîchissant à une histoire autrement un peu banale. Bref, hâte qu’il sorte en France…

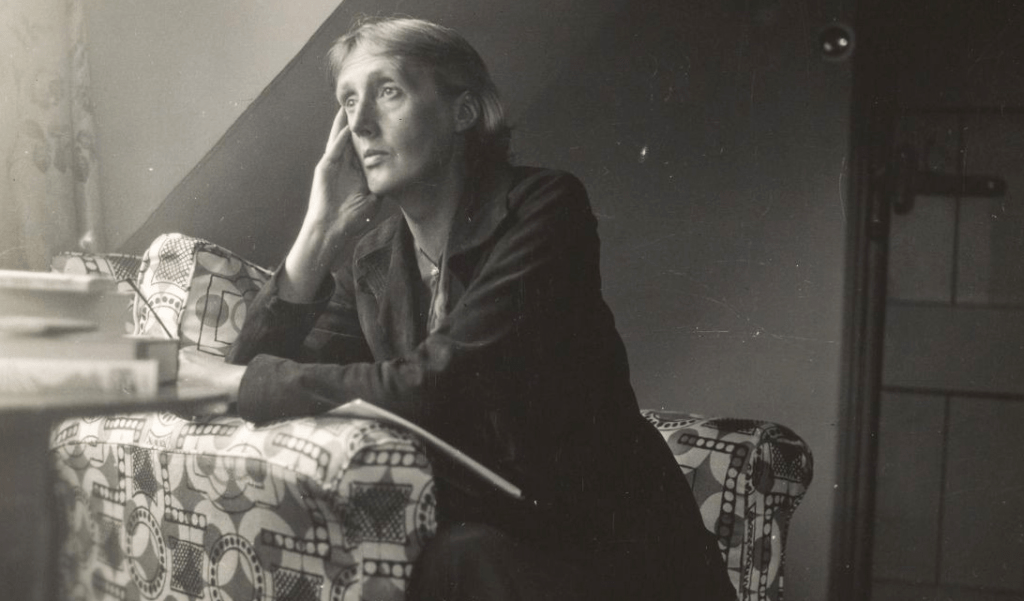

L’humour de Virginia Woolf ne prend pas une ride

Le livre qui m’a le plus occupée ce mois-ci, c’est l’essai A room of one’s own de Virginia Woolf, dont j’entends parler depuis la nuit des temps, mais dont je connaissais rien à part la théorie centrale et la célèbre phrase “A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction”. Woolf n’est pas toujours une autrice facile à lire (surtout en anglais), mais elle est passionnante. Dans A room of one’s own, elle réfléchit aux conditions matérielles d’existence des femmes à travers les époques et à la façon dont elles ont été systématiquement tenues à l’écart de la littérature, éternellement muses mais jamais artistes. Parlant de la femme à travers l’histoire littéraire, Woolf écrit :

“un être étrange se dessine. Dans les imaginaires, elle est de la plus haute importance ; dans les faits, elle est complètement insignifiante. Elle imprègne la poésie du début jusqu’à la fin ; elle est absente de l’Histoire. Elle règne sur la vie des rois et des conquérants dans la fiction ; en réalité, elle est l’esclave du premier garçon qui lui a forcé la bague au doigt. Les mots les plus inspirés, les pensées les plus profondes de la littérature sortent de sa bouche ; dans la vraie vie, elle peut à peine lire ou épeler et est la propriété de son mari”.

Son humour sarcastique traverse les époques et continue de me faire rire (jaune) aujourd’hui ; sa façon de shader les us et les coutumes sexistes et de révéler la misogynie de l’Histoire à coups de piques bien senties est unique et d’une drôlerie savoureuse. Pour moi, c’est une autrice qu’il faut toujours avoir à portée de main, pour se rappeler du génie féminin, de l’importance de militer pour la place des femmes dans l’art et tout simplement pour se laisser porter par une prose de qualité.

On se quitte sur un morceau de GENER8TION et 070 Shake, une autre artiste que j’ai beaucoup écouté au soleil :

❤ à dans un mois !