Sous les pavés, la plage -et deux trois bouquins entre deux épisodes de Buffy.

Musique

Le mois d’août a été marqué par la sortie de deux albums que j’attendais, comme tout le monde, avec beaucoup d’impatience : Solar Power et Happier Than Ever. Les deux se prêtaient extrêmement bien à la saison estivale et ont vraiment bercé mon mois d’août et mes vacances, aussi bien en ville qu’au bord de la mer. J’ai absolument adoré l’album de Billie Eilish et le twist soul et jazz qu’elle a pris en s’éloignant des prods dark de When do we fall asleep, where do we go ?, que j’ai trouvé maîtrisé et bienvenu, malgré quelques titres un peu redondants (« Overheated » ou « Lost Cause » sont un peu fades à mes yeux). « Oxytoccin », « NDA » et « Goldwing » blew my mind tandis que j’ai apprécié la vulnérabilité et la profondeur de « Happier Than Ever », « Gettin Older », « Not my responsability » ou « my future » ; dans l’ensemble, c’était à mes yeux un album très cohérent. Unpopular opinion : je l’ai probablement plus écouté que Solar Power, qui sans me décevoir, n’a (sans surprise) pas réussi à égaler l’effet supernova qu’a eu sur ma vie Melodrama en 2017. Bien que j’ai adhéré au tournant solaire et acoustique de Lorde (a girl deserves to be happy et c’était passionnant d’explorer une nouvelle facette de son univers artistique), Solar Power n’a pas réussi, en dehors de quelques titres qui m’ont beaucoup marqué (« The Path », « Secrets From a Girl (Who’s Seen it All) » ou « Stoned at the Nail Salon »), à me marquer durablement… Je salue quand même la créativité sans borne de Lorde et la manière dont elle a exploité l’esthétique hippie, new age et Charles Mansonienne des années 70 pour parler de la désillusion de l’âge adulte. J’ai hâte de voir ce qu’elle nous réserve pour la suite, et il faut avouer que c’était difficile de revenir sur la scène musicale après le chef d’œuvre qu’était Melodrama.

Livres

Pour me détendre à la plage, j’ai décidé de replonger dans des oeuvres de fiction et j’ai lu cet été deux romans que j’ai beaucoup aimé et que j’ai puisé dans ma source d’inspiration numéro 1 : la Reading List de Rory Gilmore, qui constitue un challenge personnel important depuis un an déja.

J’ai choisi de lire une autrice américaine que je connaissais pas, Kate Chopin, et son roman majeur, The Awakening, publié en 1899, qui m’a séduite par la façon dont sa prose sans emphase mais en même temps très juste questionne les chemins qui s’offrent à une femme lorsqu’elle est adulte, et les injonctions au mariage, à l’hétérosexualité et à la maternité. C’est un petit roman coup de poing qui a souvent été qualifié de Mme Bovary américain, et qui mérite amplement sa place dans le palmarès des classiques américains féministes de la première heure.

Le roman qui m’a le plus marquée néanmoins est sans aucun doute Atonement de Ian McEwan (Expiation en français), que j’ai dévoré en une semaine et qui retrace le destin de trois personnages -deux soeurs et le fils de leur intendante- initialement liés par un drame au cours de leur adolescence dans le milieu bourgeois et provincial anglais des années 30, et qui tentent de se retrouver quelques années plus tard pendant la Seconde Guerre Mondiale. Atonement parle d’éveil du désir, de la famille et des ses liens aussi empoisonnés qu’indéfectibles, de classe sociale au milieu du XXème siècle, de guerre, de condition féminine, de pardon, mais surtout du pouvoir merveilleux et à double tranchant de l’écriture et de la fiction ; il m’a laissée sans voix, le souffle court et les larmes aux yeux. La prose d’Ian McEwan est ciselée, précieuse, puissante, et c’est le genre de lecture que l’on porte longtemps en soi, car son propos transcende le destin de ses personnages pour livrer un conte sur la fatalité et ces instants décisifs d’une vie où tout bascule. Le roman a donné lieu à une adaptation avec Keira Knightley (queen of period drama), réalisé par Joe Wright (qui est aussi derrière Orgueil et Préjugés), que je n’ai pas encore vu mais que j’ai très hâte de découvrir.

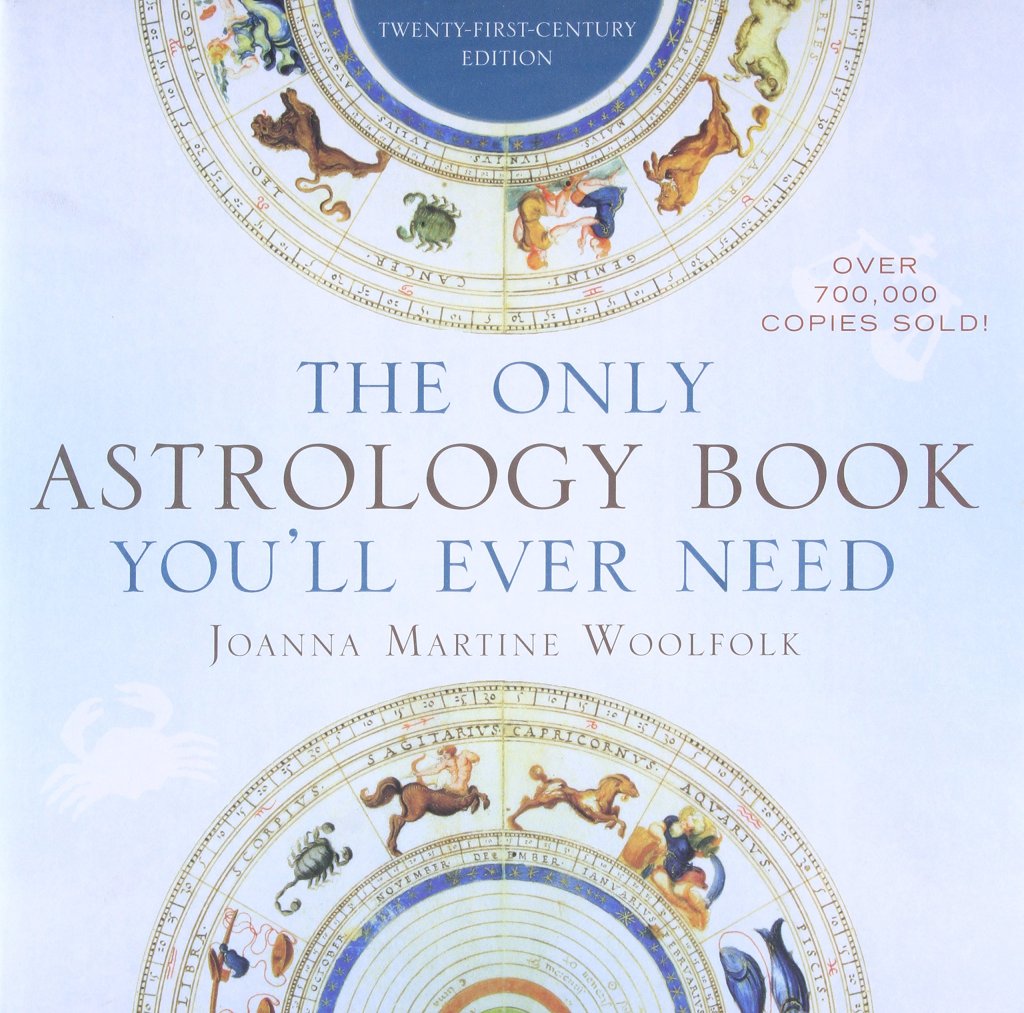

En dehors de ces deux romans, j’ai aussi profité de l’été pour m’instruire et prendre le temps d’approfondir mes connaissances astrologiques. Pour cela, je me suis appuyée sur le livre The Only Astrology Book You’ll Ever Need de l’astrologue américaine Joanna Martine Woolfolk, paru pour la première fois en 1982. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cet ouvrage porte bien son nom ; c’est le guide parfait pour acquérir de solides bases en astrologie et surtout avoir une vision globale des différents concepts de cette discipline. Il est également très joliment illustré par les gravures extraites du Poeticon Astronomicon, un ouvrage d’astronomie qui date du Ier siècle av. JC, dont une édition illustrée a été publiée par l’imprimeur Erhard Rathold en 1482 (parfait pour décorer les murs de votre chambre, fellow witches).

J’ai également lu l’essai Le conflit n’est pas une agression de l’écrivaine et activiste lesbienne Sarah Schulman, très impliquée dans les communautés queer, la lutte contre le Sida et le soutient aux personnes séropositives aux Etats Unis. J’attendais beaucoup de cet ouvrage, traduit en français et édité par B42, et qui se proposait d’examiner en quoi nous vivons dans une société qui confond les concepts de conflits et d’agression et prône l’escalade agressive plutôt que la communication ; le moins qu’on puisse dire, c’est que j’ai été extrêmement déçue (et surprise) par les partis pris de l’autrice, que j’ai trouvé d’une part très décousue et de l’autre extrêmement imprudente concernant son discours à propos des conflits dans le cadre de la séduction et des relations intimes. Bien que je ne doute pas du fait de son engagement féministe, certains passages de la première partie de son livre semblent datés, ont la saveur d’une tribune sur le droit d’importuner et, en raison d’un manque de contextualisation précautionneuse, peuvent être interprétés comme caressant la culture du viol dans le sens du poil. Le livre a néanmoins, je le reconnais, le mérite de poser des questions qui dérangent concernant la cancel culture et la dynamique victime/agresseur aujourd’hui portée aux nues par les communautés de tous bords politiques ; c’est aussi une bonne introduction à une réflexion anticarcérale, qui permet de réfléchir intelligemment aux bénéfices de l’abolition de la police comme institution sociale. Il force le questionnement et nous fait réfléchir avec inconfort à de vraies problématiques : pourquoi pensons nous avoir besoin d’appeler la police ? Pourquoi essayons nous de cancel un.e individu.e sans lui laisser le droit de s’amender et de reconnaître ses torts ? Pourquoi préférons-nous nous poser comme victimes unilatérales plutôt que de (parfois) admettre qu’une situation peut être plus compliquée ? Dommage donc que le propos de Schulmann parte dans tous les sens et mélange sans transition lutte conte le sida, parentalité queer, conflit israélo-palestinien et anectodes personnelles, car il aurait sans aucun doute gagné à être un peu plus ramassé et concis.

Séries

Mon été a sans surprise été consacré à avancer dans Buffy et à terminer les saisons 5 et 6… and boy what a ride ! Je suis toujours épatée de voir à quel point une (bonne) série réussit à se développer sur le long terme, à proposer des enjeux cohérents et crédibles tout au long des saisons et à tenir en haleine les fans sans perdre en qualité -un trait selon moi assez propre aux séries des années 2000, dont le format était encore pensé pour durer plusieurs années, contrairement aux mini-séries d’aujourd’hui qui peinent à tenir la route après deux saisons. Buffy the vampire slayer fait indéniablement partie de ces excellentes sagas qui relèvent haut la main ce défi, au point où je termine chaque saison en me disant que c’était forcément la meilleure pour ensuite découvrir que la suivante est mieux encore. Quel est le climax de cette série ? Y-en-a-t-il seulement un où continue-t-elle à gagner en qualité jusqu’à exploser en plein vol à la fin ? La saison 5 est excellente et amorce avec brio le tournant du show vers quelque chose de plus sombre et de plus adulte. Les thèmes du deuil, de la rupture et des responsabilités y sont développés finement, faisant la part belle aux personnage secondaires comme toujours, et l’arrivée de Dawn constitue sans doute l’un des meilleurs plot twists jamais vus à l’écran -un pari malaisé pour une série qui existait déjà depuis quatre ans au moment de sa diffusion. Could it get any better ? Yes it could, et la saison 6 restera sans doute ma saison préférée en ce qu’elle aborde avec une grande intelligence et profondeur les thèmes très difficiles de la dépression, de la précarité mais aussi de la misogynie ; elle confirme la capacité de Buffy à être une oeuvre en prise avec les réalités les plus dures de la vie sans verser dans le manque de crédibilité qui caractérise généralement les séries surnaturelles. Elle explore également des variations narratives extrêmement intéressantes, avec l’épisode comédie musicale notamment -dont je ne remettrai jamais. Ce sont aussi les deux saisons où Tara, l’un de mes personnages préférés, gagne en épaisseur, où Spike devient intéressant et touchant… mais aussi celles où de nombreux personnages clés disparaissent et où Willow amorce sa descente aux enfers. Bref, des arcs narratifs palpitants qui laissent présager un final mémorable.

Films

A l’affiche, j’ai été marquée par l’onirique et précieux Pour l’éternité de Roy Andersson, dont les petits tableaux soignés dignes de Pinterest ont ravi mon cœur d’esthète. C’est un film surprenant, en rupture totale avec la narration traditionnelle, qui se déguste comme une jolie pâtisserie sans forcément nécessiter une compréhension en profondeur ; on se laisse porter avec délice.

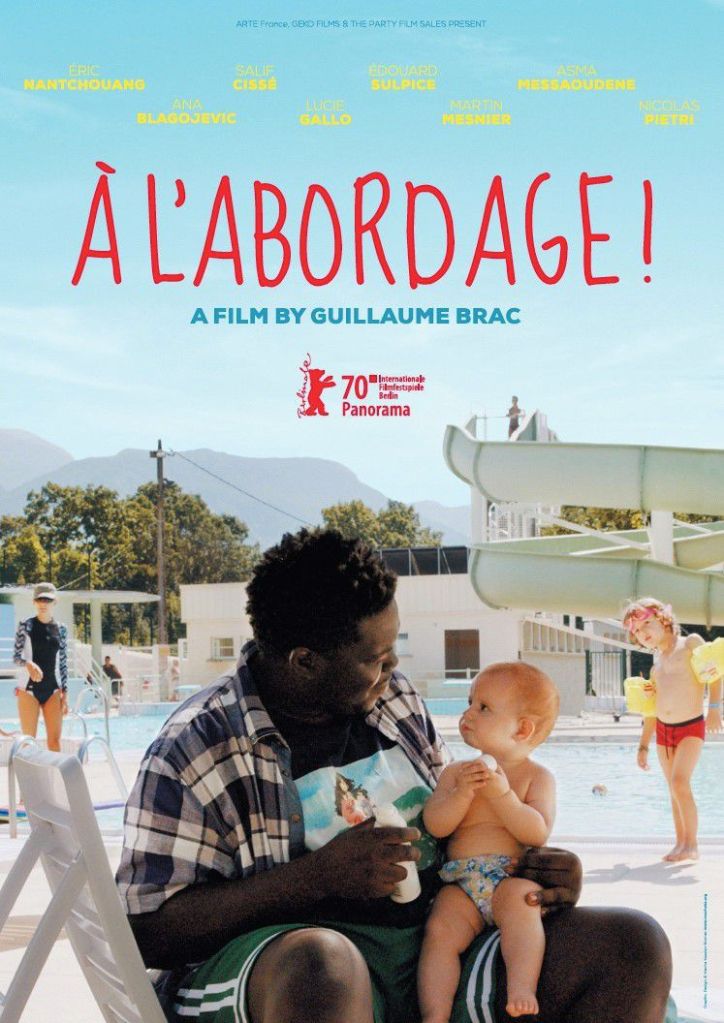

J’ai également été très touchée par le dernier film de Guillaume Brac, A l’abordage, qui apporte beaucoup de fraîcheur au paysage de la comédie française. Digne héritier de Nos jours heureux, il se propose d’explorer la parenthèse dorée de l’été, des vacances et de toutes les rencontres qui s’y font. Mordant, drôle sans tomber dans la caricature grossière, le film pâtit parfois d’un manque de profondeur concernant les sujets du harcèlement par exemple, mais réussit à redresser la barre in extremis et à dresser un portrait juste, acide mais toujours tendre des différents archétypes de la jeunesse actuelle -les parisiennes privilégiées, les dragueurs invétérés, les bons potes, les petits bourgeois. C’était un vrai bonheur de rire, d’être émue mais aussi de savourer la représentation humaine d’une classe sociale (le véritable sujet du film) qui n’est pas toujours dépeinte avec subtilité dans le cinéma français ; celle des gens qui ne partent pas en vacances, qui galèrent à joindre les deux bouts et qui font des séjours lowcost.

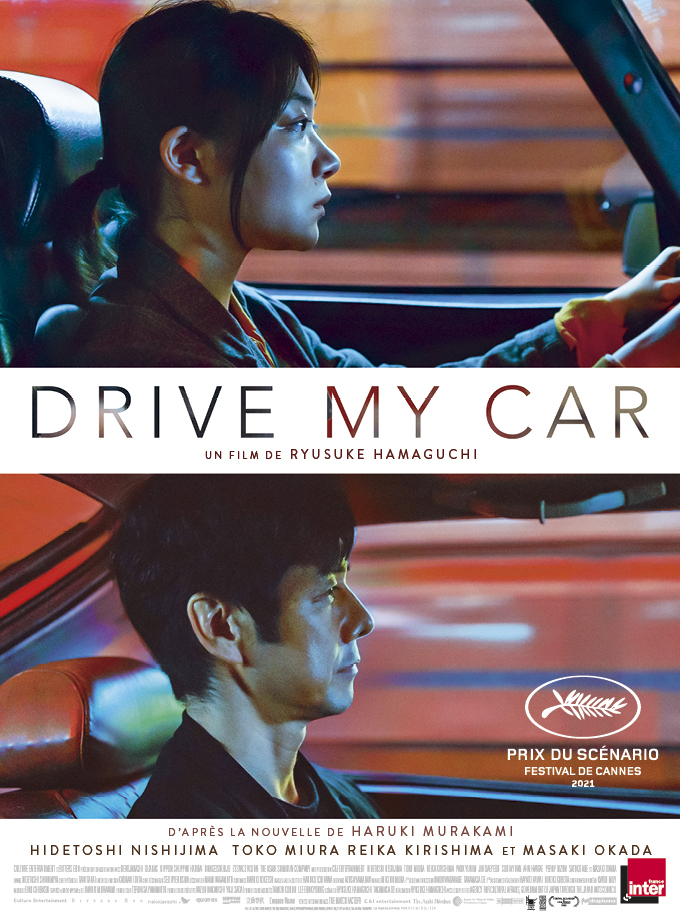

Une autre sortie qui m’a beaucoup émue est évidemment le magnifique Drive my car de Ryūsuke Hamaguchi, que j’attendais au tournant (oui) ; je me suis laissée porter et bercer par ce film fleuve qui parle aussi bien de deuil que de littérature et de rapport avec l’art. Le discours que ce long (long) métrage tient à propos du pouvoir transcendantal d’une oeuvre sur nos vies -ici, Oncle Vania de Tchekov- et la façon dont elle peut nous hanter, résonner à différents moments de nos existences au point d’en devenir presque insoutenable et illisible, tout en nous offrant un salut ; autant de pistes et de thèmes qui ont plus que ravis mon âme de littéraire et m’ont donné envie de me (re)plonger dans la littérature russe.

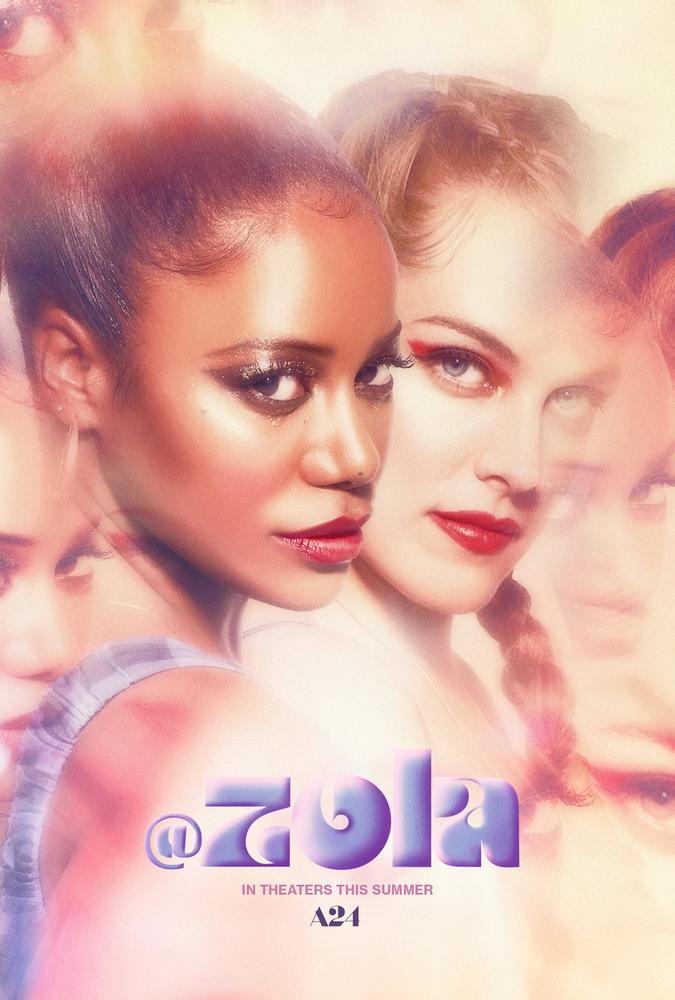

Hors sortie, j’ai dévoré l’acide et remarqué Zola, fable adaptée d’un thread Twitter qui retrace les péripéties d’une stripteaseuse embarquée dans un sale coup. Zola fait partie de ces films qui, de par leur sujet et leur réalisation féminine, ont été labellisés “féminisme art et essai” et rangé pêle-mêle avec les autres sorties coup de poing de l’année dans ce domaine (comme Promising Young Woman, pour ne citer que lui). Le film surfe également sur la promesse d’une esthétique et d’une mise en scène assez soignées, et des captures d’écran léchées ont circulé avant et après sa diffusion ; tous les éléments étaient donc réunis pour en faire le hit féministe de l’été et de la rentrée. C’est cependant un film à contre courant de toutes mes attentes que j’ai découvert -et adoré ; déjanté, surprenant, unapologetically superficiel au point qu’il peut presque être qualifé de creux, Zola est un ovni dans le paysage du cinéma art et essai et brille finalement par son absence de prétention, là où Promising Young Woman et autres empowering female narratives à la Black Widow de l’année en font des caisses. Zola est un film qui parle de la culture internet, de la réalité d’une travailleuse du sexe, de racisme ordinaire, et de violence -mais il ne se présente pas comme tel. Il fait partie de ces films que l’on aime ou qui nous laisse totalement de marbre, en raison de ses partis pris narratifs pour le moins déroutants ; pour ma part, j’ai ri tout en admirant l’intelligence de Janicza Bravo, qui rappelons le, signe ici son premier long métrage, et qui a osé aborder des sujets graves avec un humour salvateur. Implacable, honnête et sans compromis, Zola, derrière ses allures de bonbon féministe acclamé à Sundance, est une véritable comédie noire et plonge à bras le corps et sans complexe dans un univers encore trop stéréotypé à l’écran -celui du travail du sexe. C’est un film imparfait qui mérite définitivement le coup d’œil cet automne.